Stanley Donwood

無意識から浮かび上がるもの

What Emerges from the Unconscious

無意識から浮かび上がるもの

What Emerges from the Unconscious

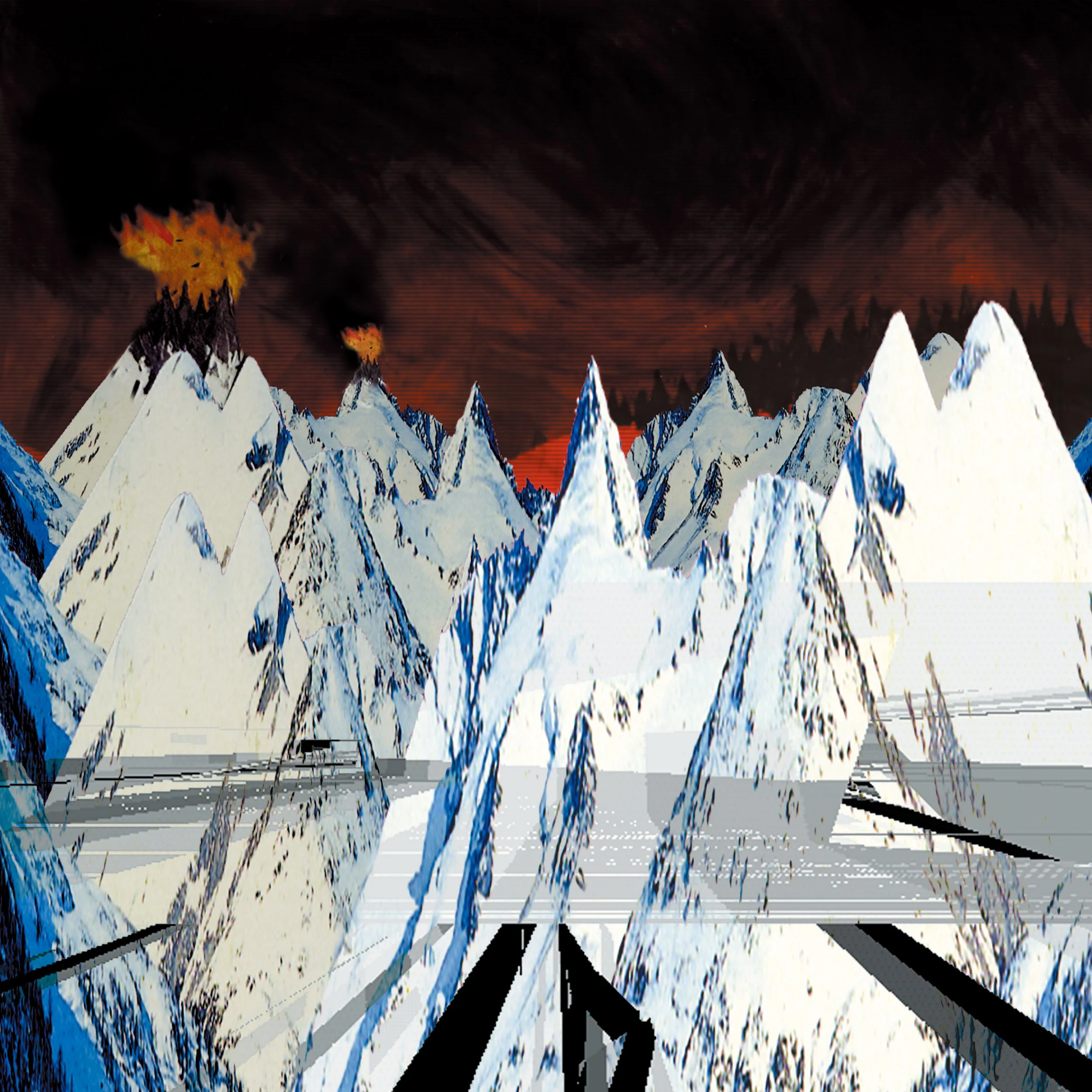

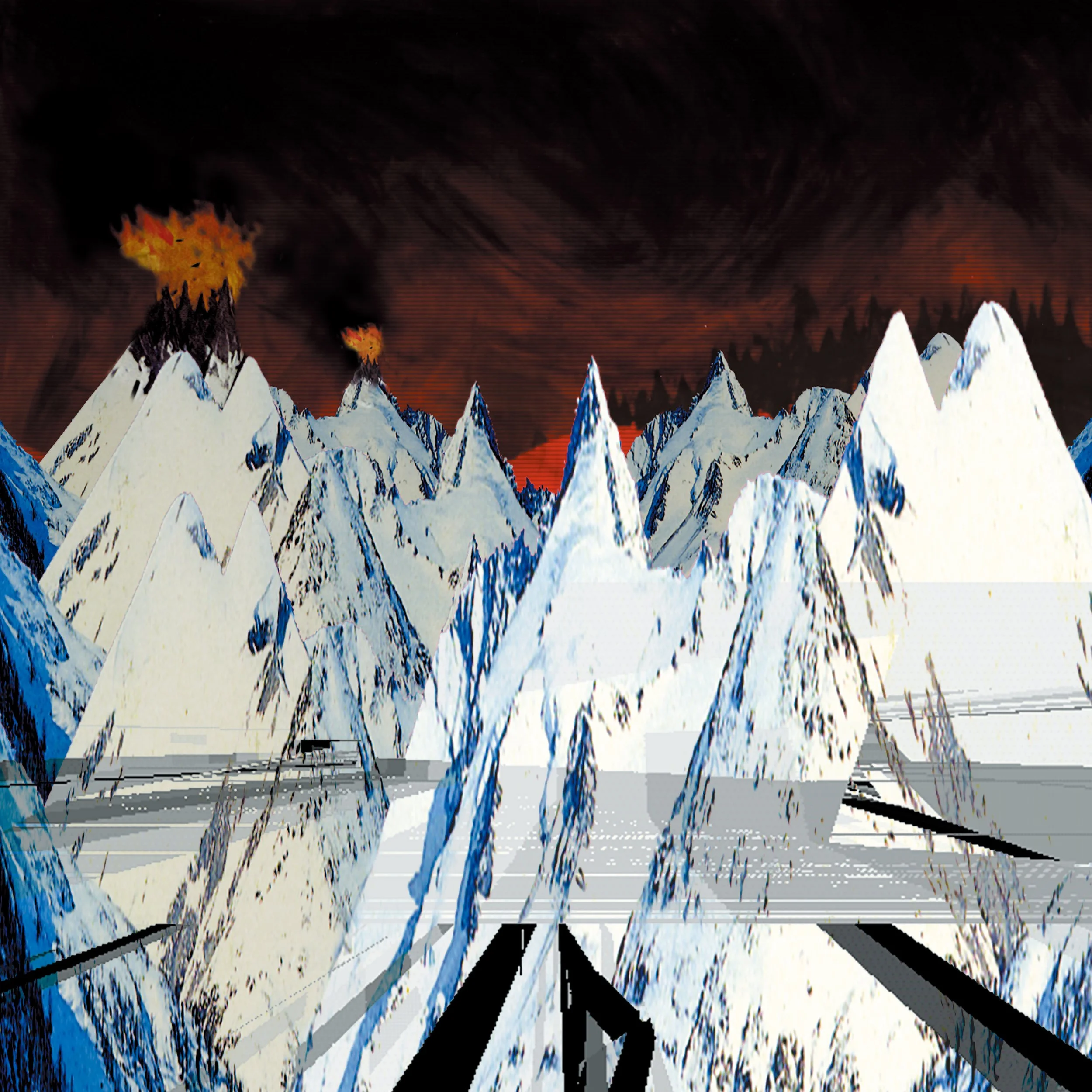

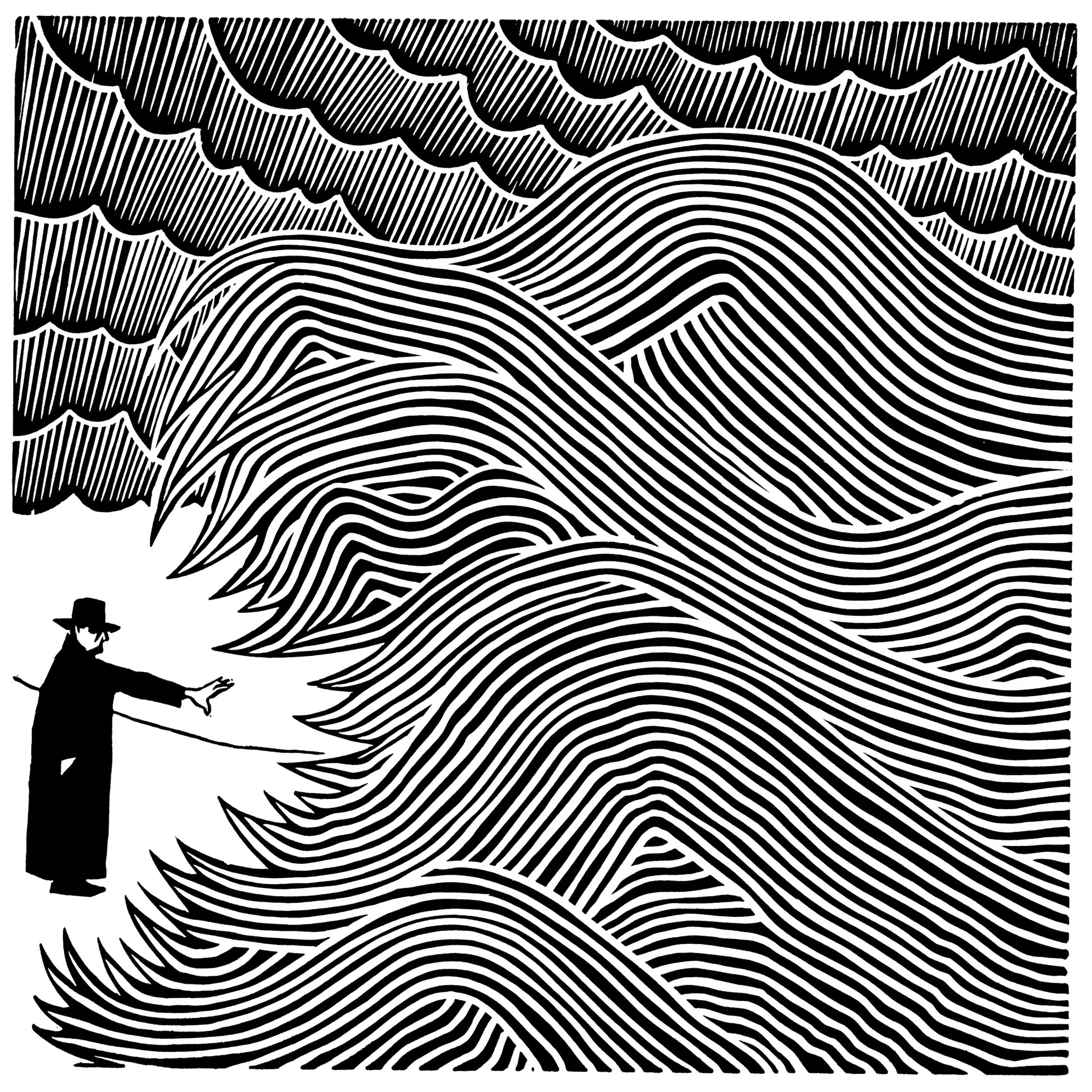

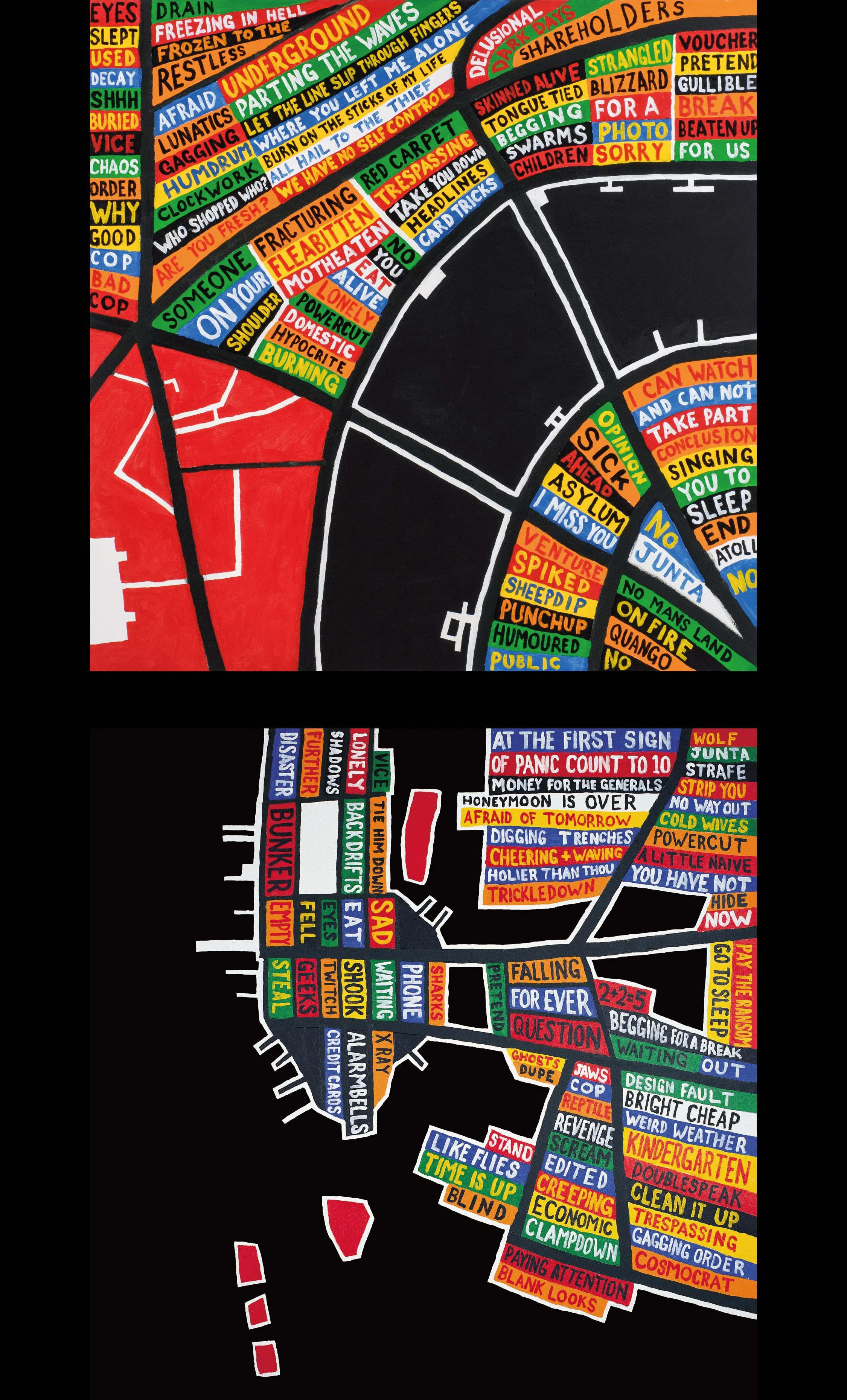

1: OK Computer, 1996

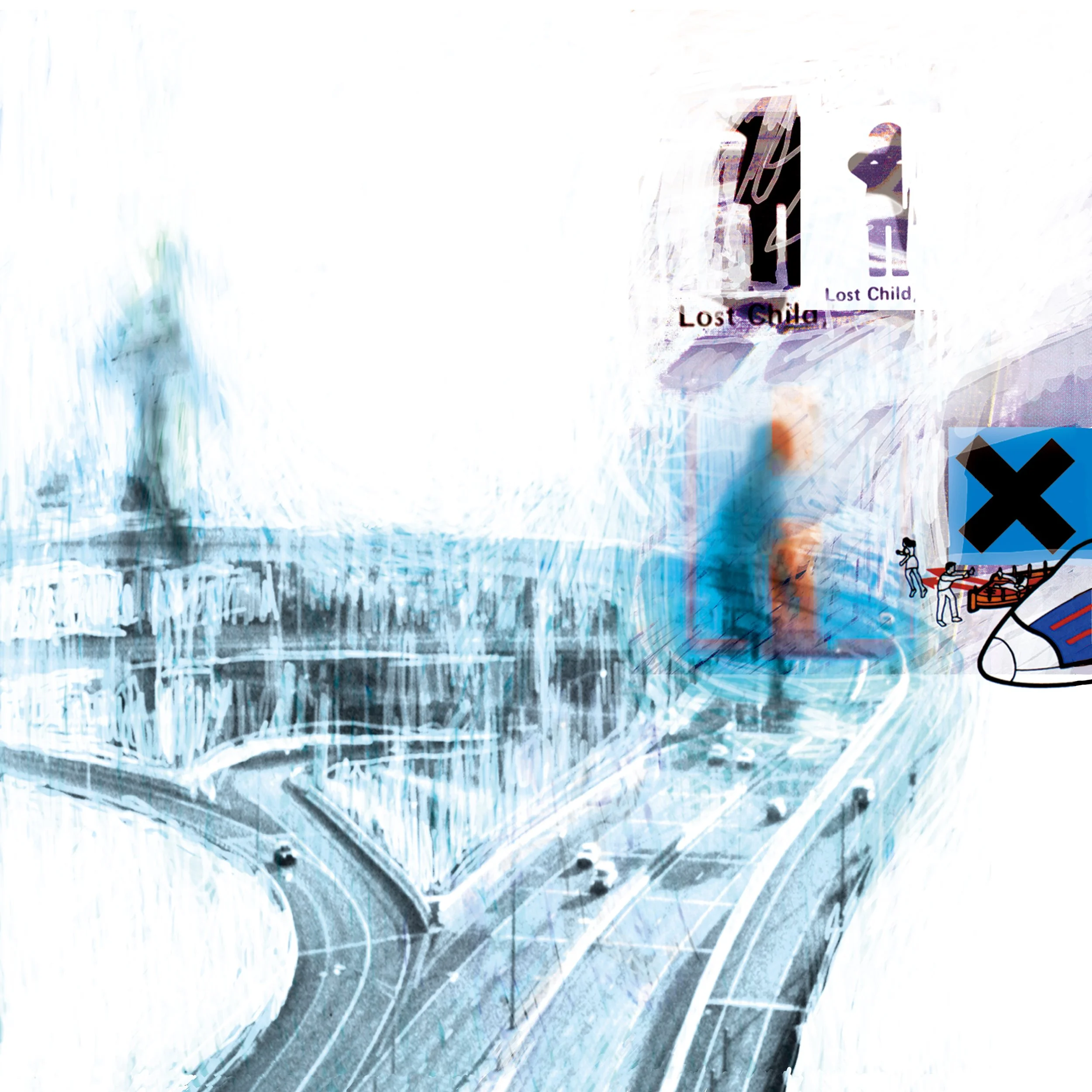

2: This Might Be a Cover, 2000

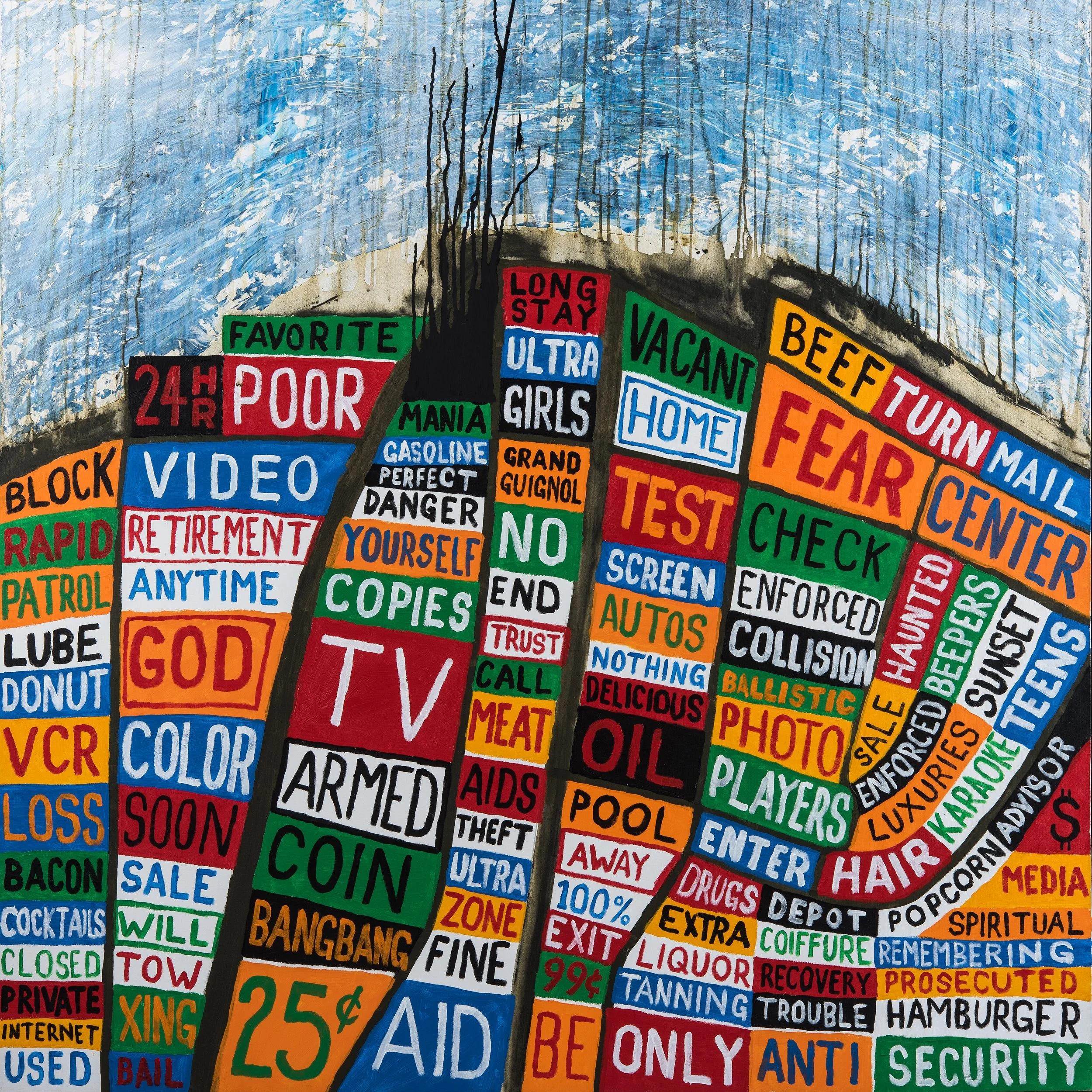

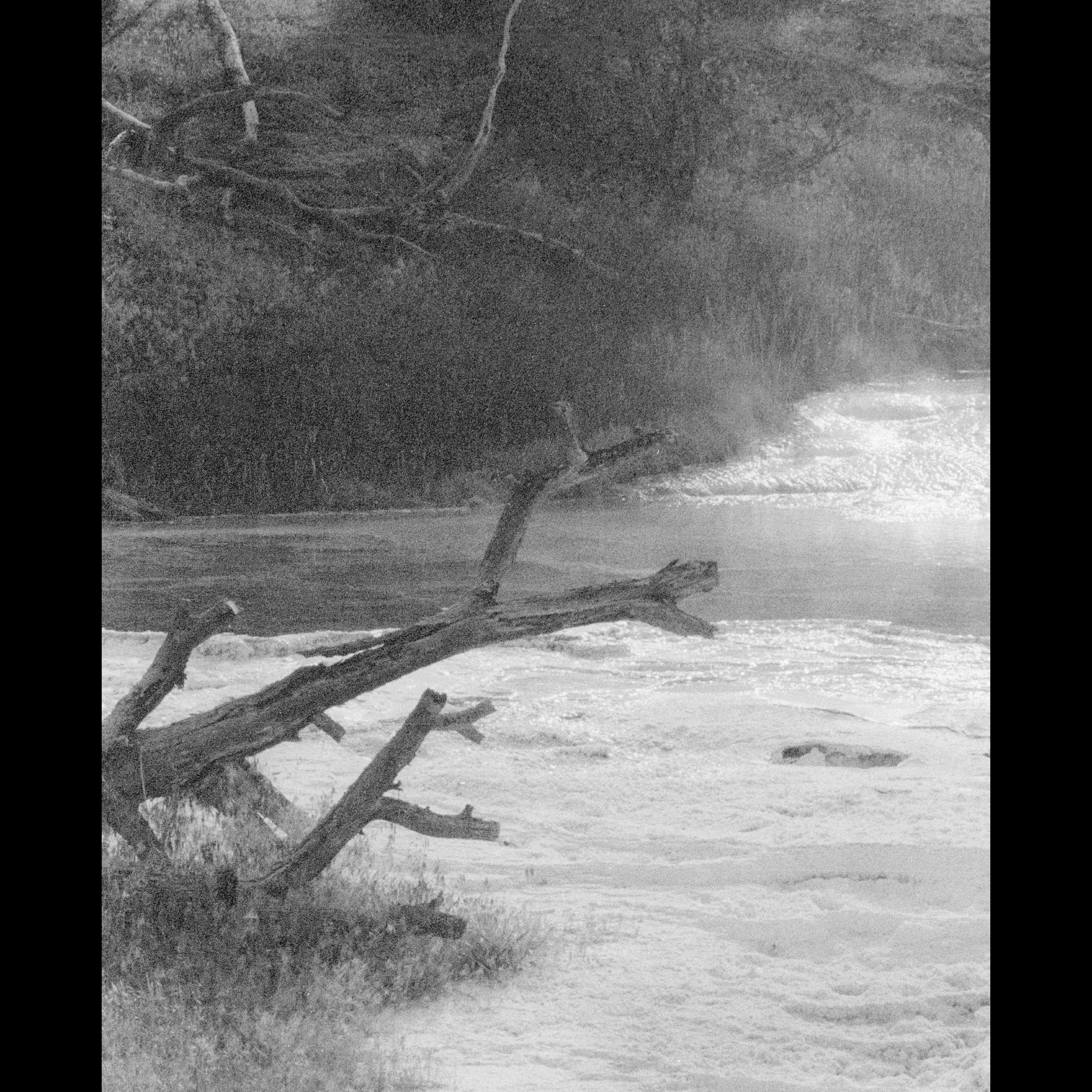

3: Pacific Coast, 2003

2ndアルバム『The Bends』以降、Radioheadのアルバムのアートワークを手がけてきたStanley Donwood。Thom Yorkeとは大学時代からの友人で、一度はそれぞれの道を歩んでいたものの、Radioheadが1stアルバムを発表した後、Thomからの誘いを受け、彼らのコラボレーションはスタートした。『The Eraser』をはじめとするThomのソロプロジェクトもStanleyが手がけ、さらに2021年に結成された、ThomとJonny Greenwood、ドラマーのTom SkinnerによるバンドThe Smileのアートワークも、彼とThomの共同制作によって生み出されている。彼らの関係は、単なる依頼主と制作者の関係ではない。互いの個性がぶつかり合い、響き合う中で生まれるアーティスト同士のセッションから、私たちが目にしてきたあのヴィジュアル世界は形作られている。現在、オックスフォードのアシュモレアン美術館では、StanleyとThomが約30年間にわたって制作してきた膨大な作品を一堂に集めた展示『This Is What You Get』が開催中。今回の取材では、Thomとのプロジェクトの話にも触れつつ、個人のアーティストとしてのStanleyのスタイルに迫った。

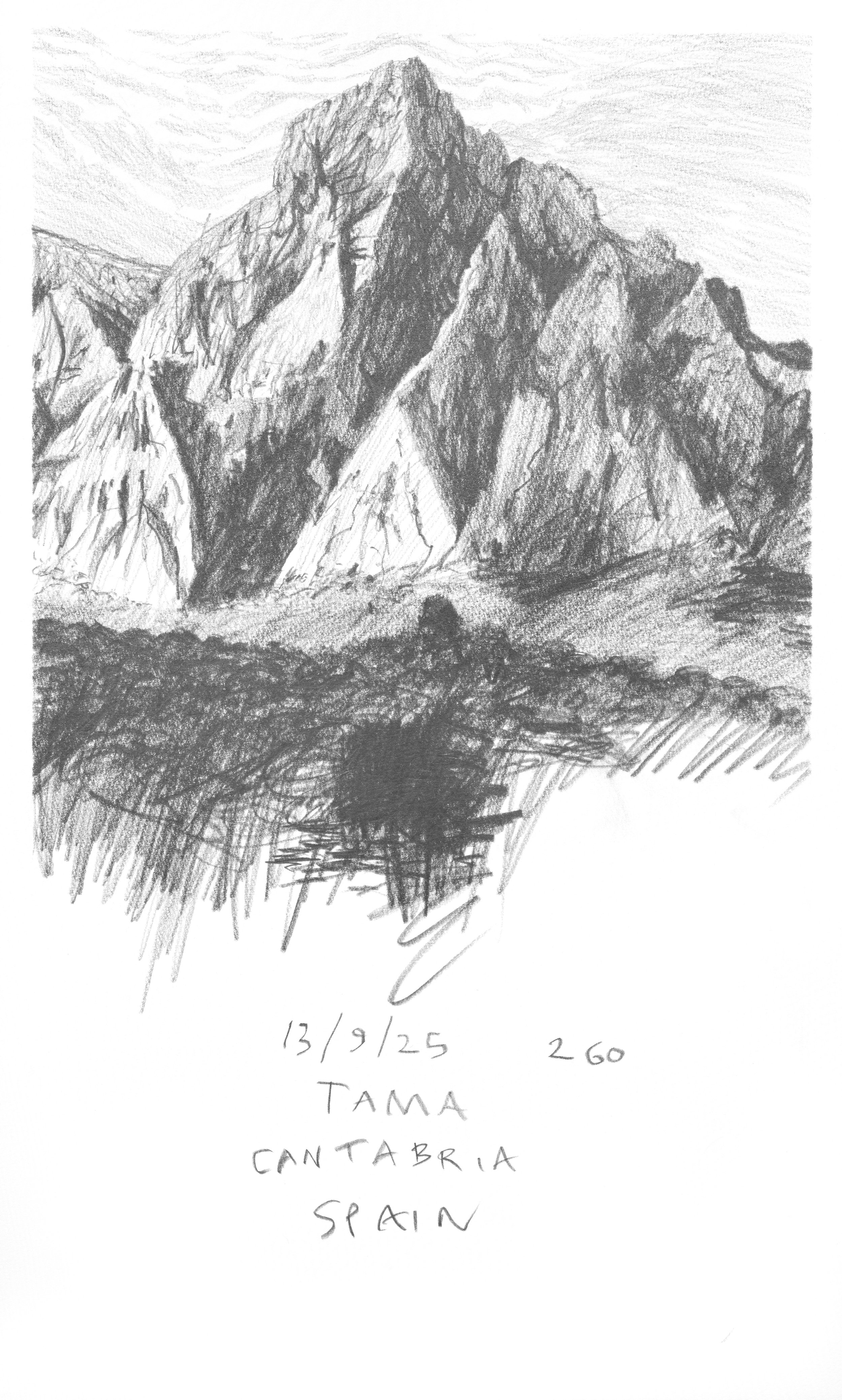

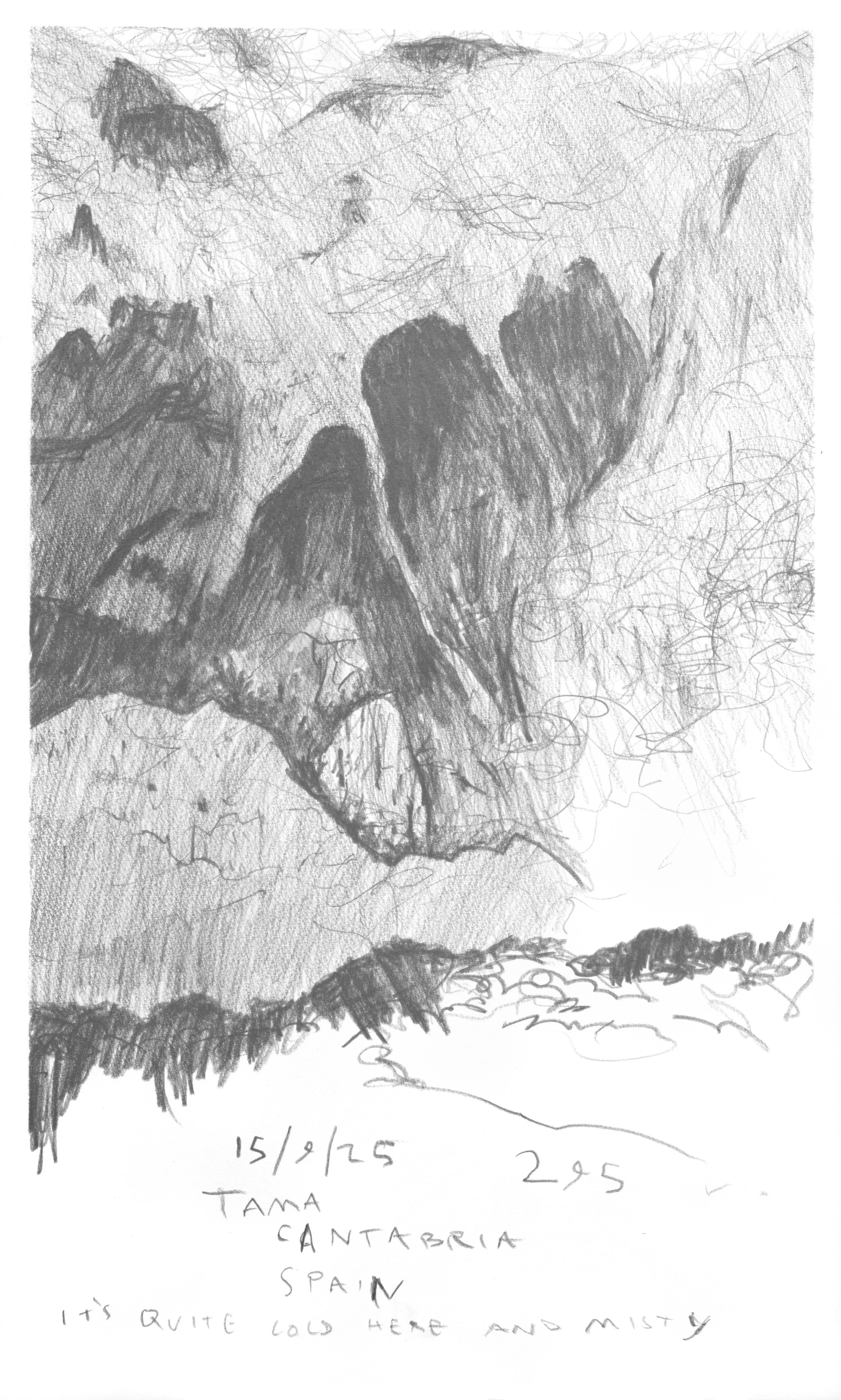

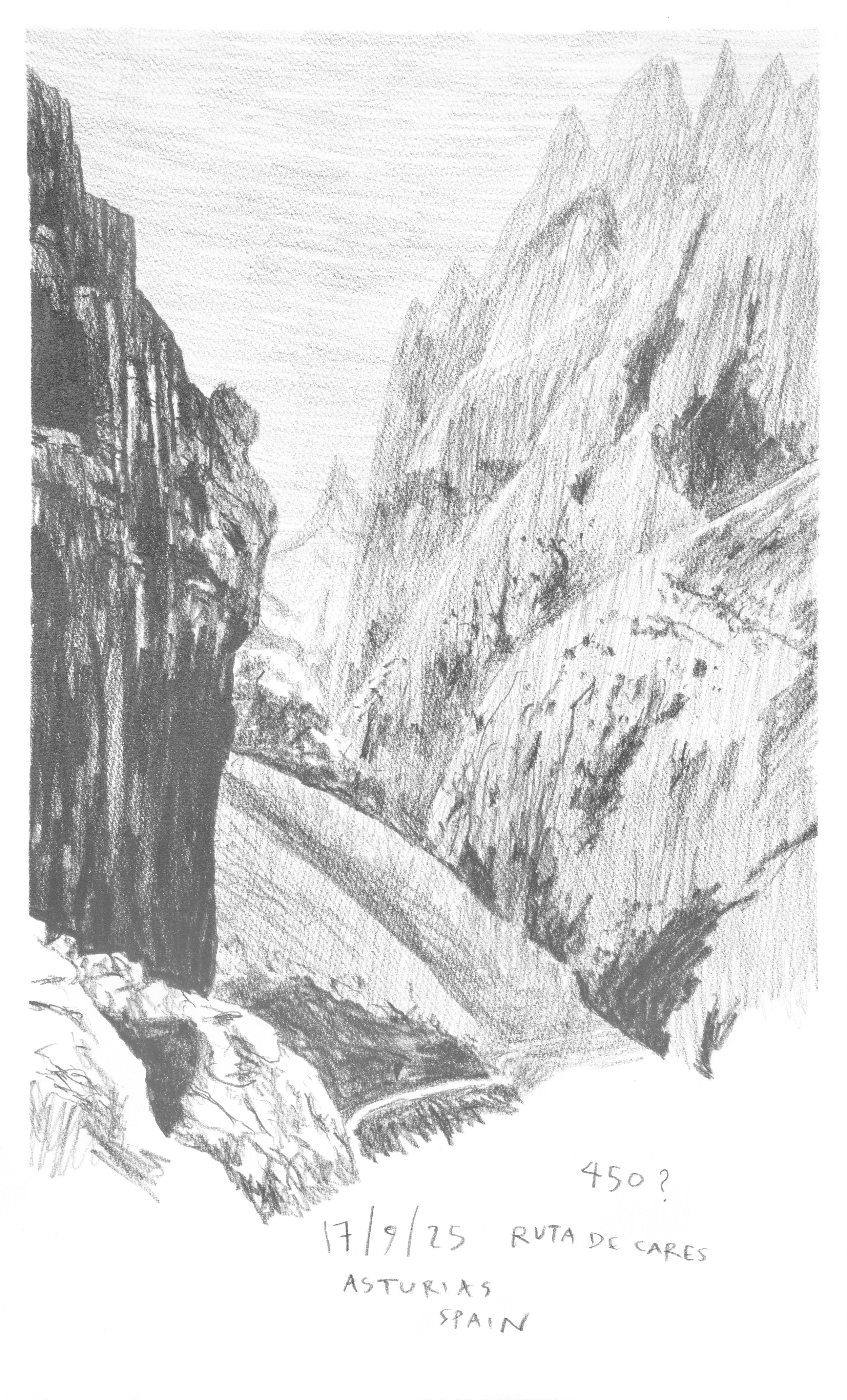

取材を申し込んだ時、ちょうど彼はスペインの山をハイキングしている最中だった。彼の作品には、よく自然がモチーフとして登場する。しかし、その描写は自然の美しさを讃えるものではなく、どこか不穏な空気を帯びている。自然の中に1人取り残されたときに抱く、漠然とした恐怖。彼の作品を目にした時にも、同じような感覚を覚える。しかし同時に、その不穏な空気の奥に潜む魅力や美しさに心を奪われ、胸が高鳴るような高揚感も湧き上がってくる。恐怖と歓喜が交錯する、不思議な感覚だ。

取材を通して印象的だったのは、彼が絵を描く際、絵自身が語りかけてくることに身を委ねるという姿勢。彼の作品は、“無意識”の中から立ち上がってくる。そして、その姿勢は自身の作品制作だけでなく、Thomとのコラボレーションにも通じていた。過去から現在にかけて生み出されたアートワークとともに、Stanleyの思考を辿っていこう。

Stanley Donwood has created the artwork for Radiohead’s album since their second release, The Bends. He and Thom Yorke have been friends since their university days. Although they once went their separate ways, their collaboration began after Radiohead released their first album, when Thom reached out to him. Stanley also handled the artwork for Thom’s solo projects, including The Eraser, and he co-created the artwork for The Smile—a band formed in 2021 by Thom, Jonny Greenwood, and drummer Tom Skinner. Their relationship is far more than a simple client-and-creator dynamic. The visual world we know today has emerged from a session between two artists, where their personalities clash and resonate. Currently, the Ashmolean Museum in Oxford is hosting This Is What You Get, a comprehensive exhibition bringing together the vast body of work Stanley and Thom have created over the past thirty years. In this feature, we explored not only their collaborations but also Stanley’s style as an individual artist.

When we reached out for an interview, he was in the middle of a hike in the mountains of Spain. Nature often features in his work, but rather than celebrating its beauty, his depictions evoke an unsettling atmosphere. There is a vague fear that arises when one is alone in nature, and encountering Stanley’s work evokes a similar sensation. At the same time, however, one is captivated by the beauty and allure hidden beneath that unease, experiencing a rush of exhilaration. It is a strange, almost paradoxical feeling, where fear and delight intertwine.

What stood out most during the interview was Stanley’s approach to painting: he listens to what it wants to say. His works emerge from the unconscious, and this approach carries over not only into his solo practice but also his collaborations with Thom. Let us trace Stanley’s thoughts through the artworks he has created, from the past to the present.

Cnut, 2005

自然の中で感じる不穏な気配

A subtle unease in nature

- まずは、簡単な生い立ちについてお伺いさせてください。子ども時代に過ごした環境が、現在の作品に影響を与えていると感じることはありますか?

- To begin, could you tell us a bit about your early life? Do you feel that the environment you grew up in has influenced the work you create today?

イングランド南部の、急成長した町の郊外にある大きな住宅地で育ちました。そこはかつて農地や果樹園があった場所だったんですが、その面影はほとんど消え去っていて、いくつかの家の裏庭にリンゴの木がぽつんと残っているくらいでした。育つには良い環境で、大人が介入してこない自由や時間がたくさんありましたね。本を読むことも勧められていました。でも、自分の子ども時代と今の作品が、まっすぐな線で繋がっているかどうかは分かりません。私の作品の多くは、夢や空想、そして悪夢から生まれてますからね。

I grew up in a large housing estate in a suburb of a rapidly growing town in southern England. The housing estate was built over farmland and orchards but most of that was utterly gone, erased, except for some lonely apple trees in the back gardens of some of the houses. It was a good place to grow up, and I had a lot of freedom and a lot of time without adults. I was encouraged to read books. But I don’t know if there could be a direct line drawn between my childhood and the artwork I make. So much is from dreams, fantasies and nightmares.

- あなたの作品にはよく自然がモチーフとして登場しますが、その描写は美しさを讃えるというよりかは、どこか不穏な空気が漂っているように感じられます。あなたにとって、“自然”とはどのような存在ですか?

- Nature often appears as a motif in your work, but its depiction seems to carry a somewhat unsettling atmosphere rather than simply celebrating its beauty. How do you perceive “nature” in your own understanding?

私は自然に対して、どこか曖昧な態度をもっています。もっと正確に言うと、自然の中での人間の立ち位置や、私たちという種が自然の中でどう存在しているのか、ということに対してです。現代の人間は自然とちょっと奇妙な関係をもっています。“自然”や“自然界”を大切に思いながらも、一方でそれをどんどん速く、徹底的に破壊しています。

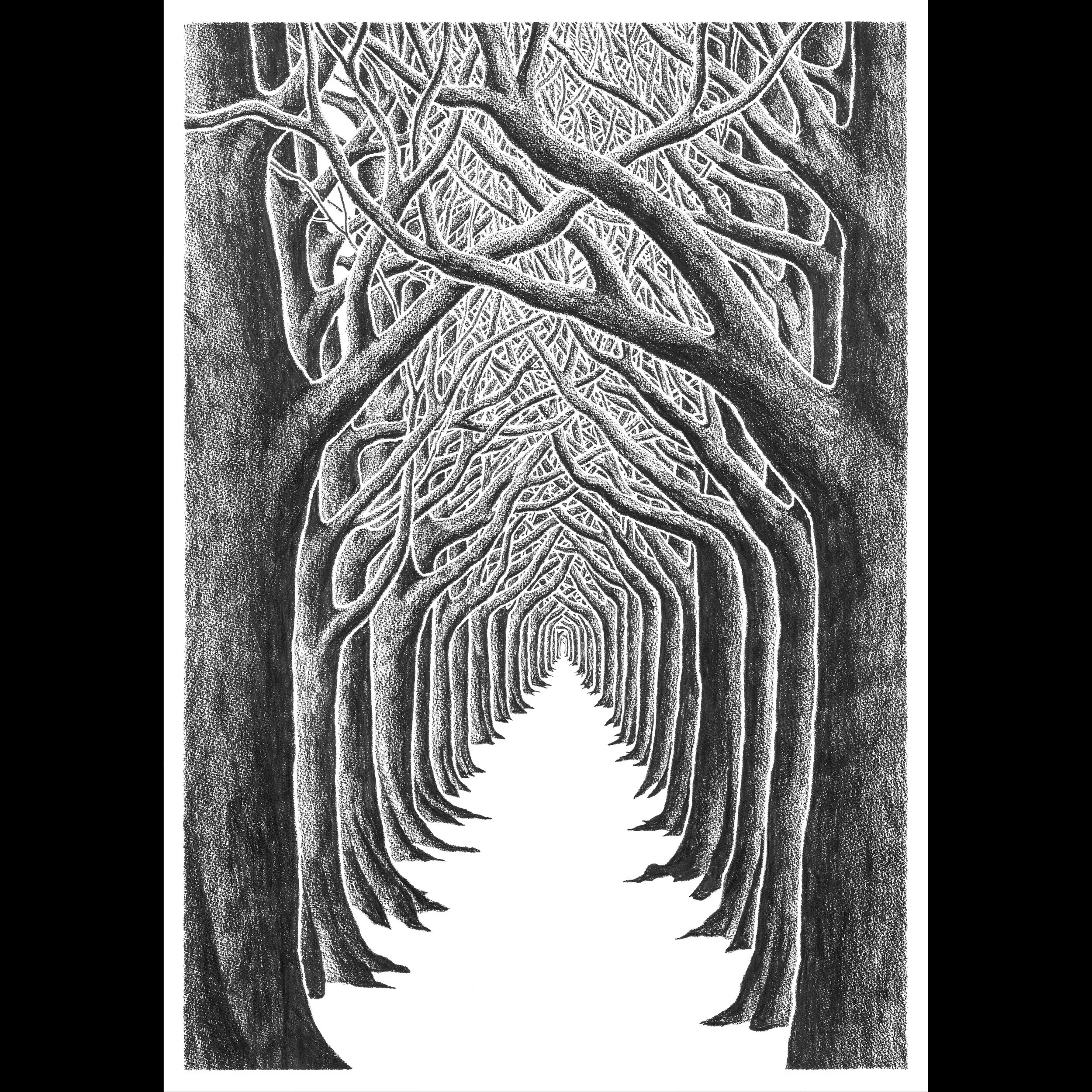

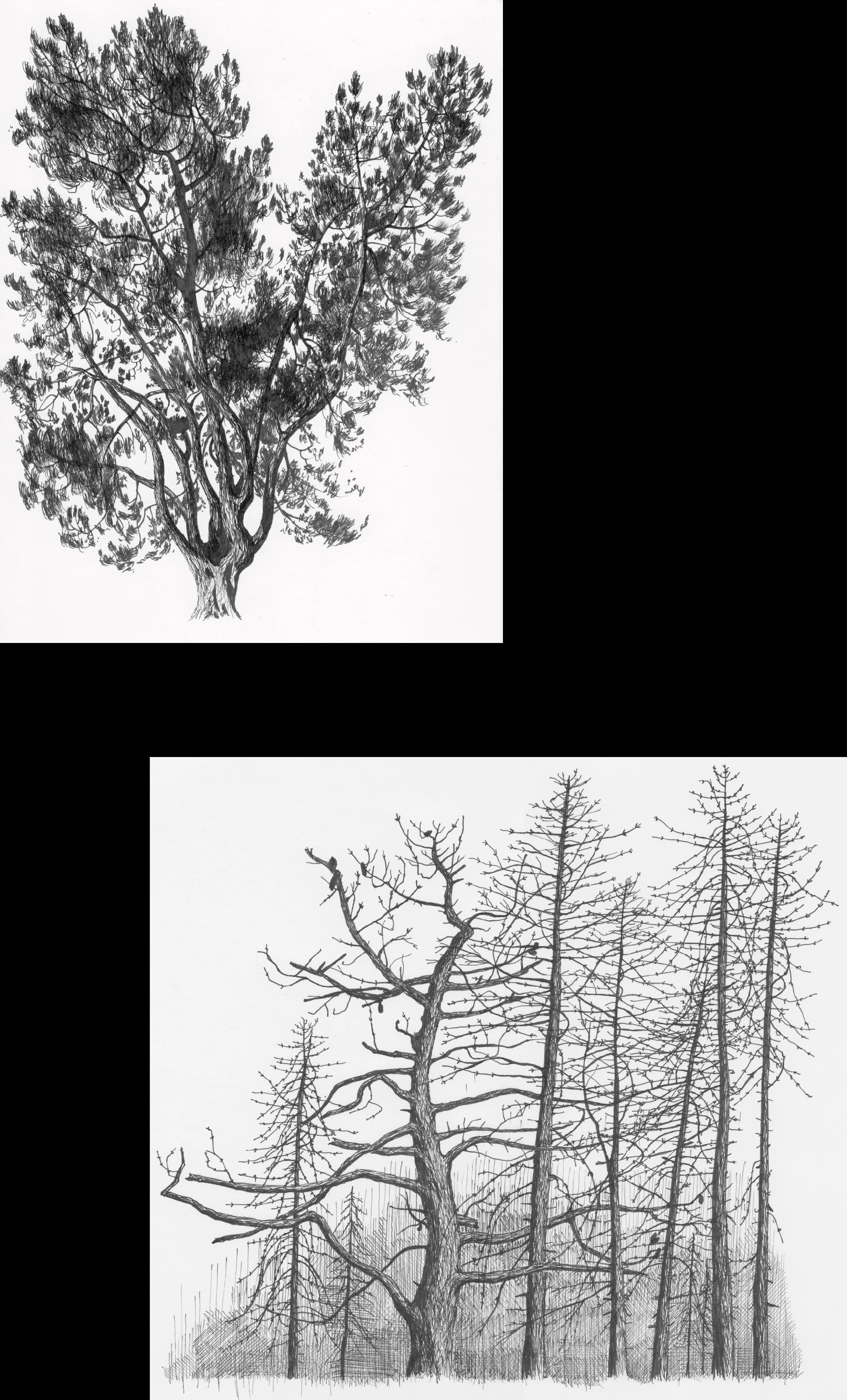

10年くらい前、森や木々、林などをテーマに作品をたくさん描いていた頃、『白雪姫』や『ヘンゼルとグレーテル』などのヨーロッパの民話にとても興味をもちました。これらは道徳を説く寓話としても読めますが、同時に、野生や闇、そして究極的には自然そのものに対する、昔からの深い不安を表現しているとも言えます。森の中にひとりっきりでいて、空が暗くなり始め、木々の中から奇妙な音が聞こえてくる、そんな時に感じる感覚は、とても古くからのものです。ヨーロッパの空想上のモンスターたちは、森から生まれているんです。

だから私はこうした複雑な感情を抱えています。もちろん自然を守り、大切にするために努力すべきですが、同時に、自分たちが矛盾した感情を抱えていることも認める必要があります。自然を守れ! でも、自然は怖い!

I have a somewhat ambivalent attitude to nature; or, more specifically, to humanity’s place in nature and how we as a species exist within it. Modern humans have quite a strange relationship with nature. We love ‘nature’ and ‘the natural world’ but at the same time are destroying it ever more quickly and comprehensively.

When I was making a lot of pictures that were broadly about forests, trees, and woodlands about ten years ago, I became very interested in the folk tales of Europe, stories like Snow White or Hansel and Gretel, which can be seen as little fables about morality, but also express a deep and ancient unease with the idea of wildness, of darkness, and ultimately with nature itself. The feeling you have, if you are alone in a forest, the sky is beginning to darken and there are strange sounds from somewhere unseen within the trees, that feeling is very old. The monsters in the European imagination, they are from the forests.

So I have these different feelings. Yes, we must work to save and care for the natural world, but recognise that we have conflicting attitudes. Save nature! Nature is scary!

Fifth Avenue, 2014

- “自然”という話でいうと、大学時代にはツリーサージェリー(樹木管理)の仕事をしていたそうですね。

- On the topic of “nature,” I heard that you worked in tree surgery when you were at university.

それまでの人生をずっと教育に費やしてきたので、何か違うことをやってみたくなったんです。それにお金も必要だったので、目の前にあった仕事をとりあえずやってみたら、それがたまたま樹木の仕事でした。屋外でいろんな天候の中で働くのは楽しかったですし、当時は若くて体力もあったので、良い仕事でしたね。木のことや肉体労働についてもたくさん学びました。木登りも得意でしたし、薪の割り方も覚えました。ある意味で懐かしい仕事ですが、今はもう年を取りすぎてできませんね。

After spending my entire life up to that point in education I wanted to try something different. And I needed money, so I just took the first work that came my way, which just happened to be tree work. I liked working in the open air, in all kinds of weather, and I was young and strong, so it was a good job. I learned a lot about trees and about manual labour. I was good at climbing trees too, and I learned how to chop wood. I miss it in a way, but I’m too old for it now.

1: Poor End, 2013

2: Nether, 2013

絵が語るストーリーに耳を傾ける

Listen to the story the painting tells.

- Instagramではときどきスケッチをシェアされていますが、スケッチが実際の作品に発展することはあるのでしょうか?

- You sometimes share sketches on Instagram. Do any of these sketches ever develop into finished works?

絵のためにスケッチを描くようなことはほとんどしません。描くとしてもすごく簡単なもので、視覚的なメモや図のような感じで、普段鉛筆やペンで描くドローイングとはだいぶ違います。リノリウムや木を彫るときも同じで、最初に何かを描くことはせず、ただ彫刻刀を手に取ってそのまま削りはじめます。私のドローイングはごく気軽に描くもので、ほとんどの場合それ自体が独立した存在です。ただのドローイングです。絵画や版画作品と同じように、それ自体で完結しているんです。

I very rarely sketch out a painting, and if or when I do the sketches are very rudimentary; these are more like visual notes or diagrams and much less like the pencil or pen drawings that I do. Similarly, when I’m carving linoleum or wood I don’t draw anything out first, I just pick up a chisel and start cutting. My drawings are something I do quite casually and almost all the time they are their own thing; just drawings. Like the paintings, or print work, they are their own selves.

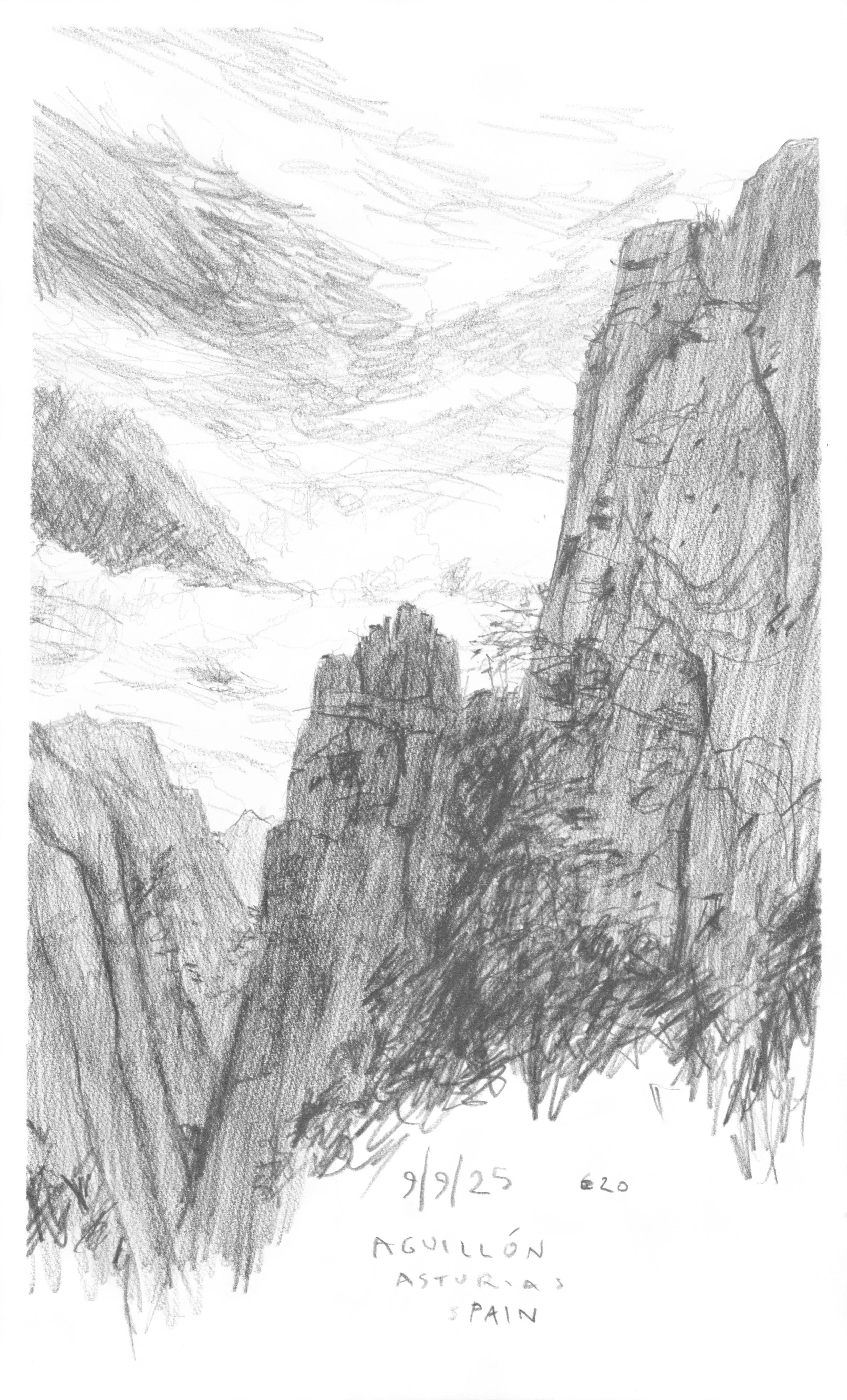

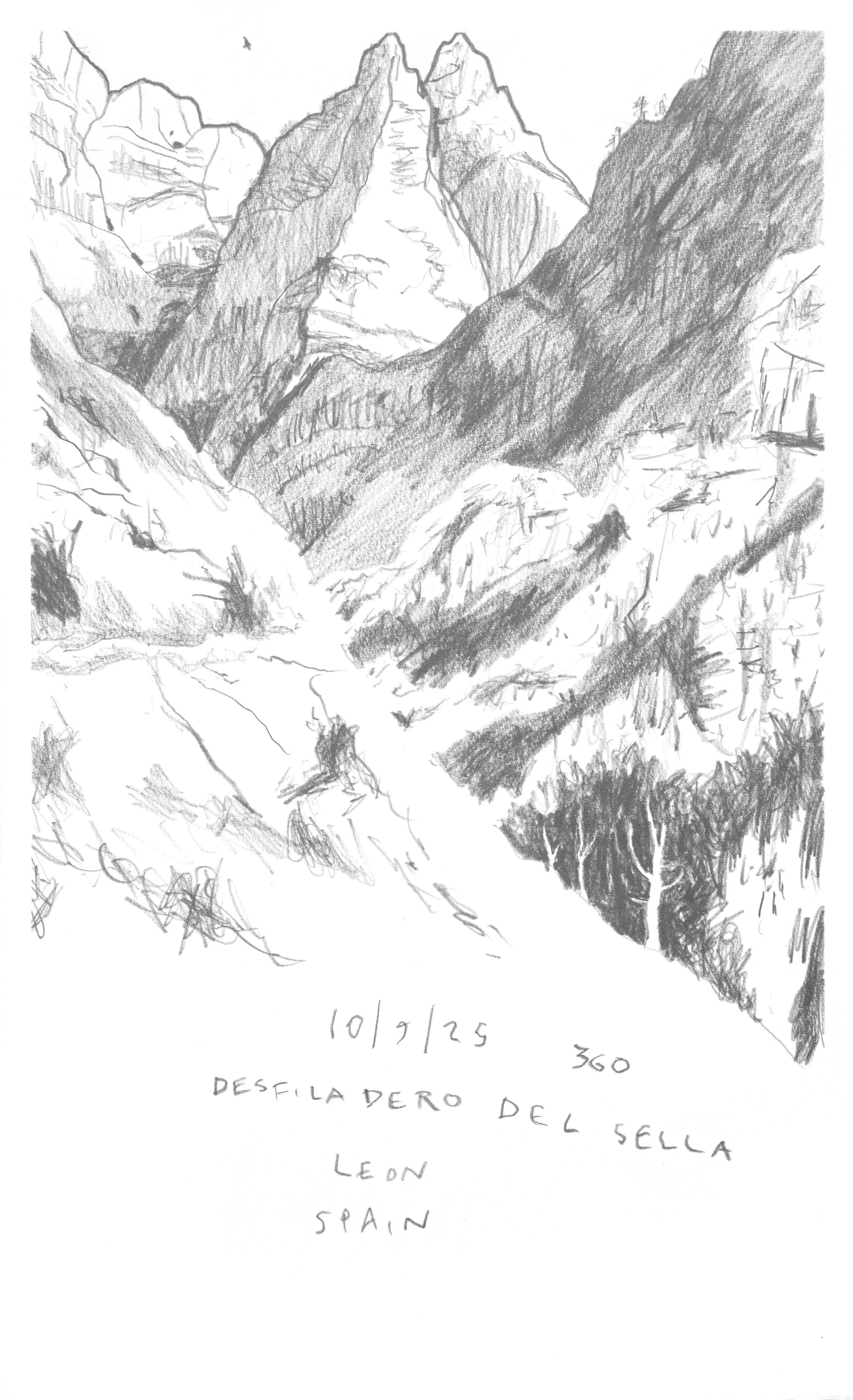

スペインでのハイキング中に描いたドローイング。

Drawings he made during a hike in Spain.

- あなたの作品を見ていると、いくつかの作品が繋がってストーリー性を感じることがあります。作品を制作する際、意識的にストーリーテリングについて考えることはありますか?

- When I look at your work, I sometimes sense a story emerging, as if several pieces are connected. When you create your work, do you consciously think about storytelling?

いいえ、変な話ですが、それが起こらないようにしているんです…でも、普段の意識ではあまりコントロールできないみたいですね。

絵には、自分とは別の意図があると思っています。どこかで読んだのですが、彫刻家の中には、まだ削られていない岩の塊と向き合う時、その中に潜む形が自然と姿を現すのに身を任せる人がいるそうです。私にとって絵画も、それに近い感じです。何を描くか、最初は分かりません。時間が経つにつれて自ら姿を現すもので、私にできるのは舵を取ることだけです。

物語は、絵を描く過程、作品をつくる行為の中から生まれてきます。それはあまり意識的なものではありません。描き進める絵が自らの物語を示してくれるので、私はそれを導くことはできますが、何が起こるかを予測することはできないんです。同じように、絵が完成したことは分かりますが、その瞬間がいつ訪れるかは分かりません。

No, Strangely enough I try to not let that happen… but my everyday normal consciousness seems to have little control over.

The pictures have their own intention, I think. I read somewhere that some sculptors, when they are faced with an unhewn, raw chunk of rock, allow the form within to reveal itself. It’s something like that with painting, for me. I don’t know what I will be painting; it reveals itself over time, and all I can do is steer.

Stories emerge from the process of painting, from the action of making the picture. It’s a less-than-conscious thing. The developing picture suggests its own story, and although I can guide it, I can’t predict what will happen. Similarly, I know when a painting is finished, but not when that event will occur.

1: Tolkien's Pine, 2021

2: Larch, 2011

- これまで、絵画だけでなく『Slowly Downward』や『Humor』といった文章作品も発表されてきましたが、今後も文章作品に取り組む予定はありますか?

- You’ve published not only paintings but also written works like Slowly Downward and Humor. Do you plan to keep working on writing in the future?

もう長い間、文章はほとんど書いていません。習慣を失ってしまったのかもしれませんし、書きたいという衝動もなくなってしまいました。今の自分にとって、文章を書くということは、どこか懐かしくて、少し憂鬱な感じです。それに、自分の書く文章がどれだけ気が滅入るようなものになってしまうかも心配です。この世界にこれ以上悲しみを増やしたくないですからね。

絵を描くことの方が、文章を書くことよりかは少し楽かもしれません。とはいえ、どちらも以前に比べたら時間がかかるようになってきた気がします。若い頃に比べて、せっかちではなくなり、考えもせず突っ走るようなこともないし、衝動的ではなくなりました。それが良いことなのか悪いことなのかはよく分かりません。まぁ、あまり気にすることでもないかもしれませんね。どうしようもないですし。結局のところ、今は絵を描いたりドローイングしたりする方が楽で、文章を書くのは難しくなっています。

I haven’t written much for a long time now. I think I might have lost the habit; I have certainly lost the compulsion. To me now, at the present moment, the idea of myself writing is quite nostalgic and a little melancholy. And I’m a little worried about how depressing my writing would be; I don’t know that I would want to add more misery to the world.

Making pictures is perhaps a little easier than writing, although both seem to be taking longer than they used to. I think I have become less hasty, less unconsidered, less impulsive than I was in my earlier years, and I’m not really sure if this is a good thing or a bad thing. Perhaps it doesn’t matter. I hope not, as there’s nothing I can do about it. All in all, now I find painting and drawing easier than I used to, and writing is harder.

- 文章作品や作品集など、本という形でも多くの作品を発表されてきましたが、本というフォーマットにどのような価値を感じていますか?

- You’ve published many works in the form of books, including written works and art books. What value do you find in the book as a format?

本が好きなんですよね。スクリーンとかコンピューターはあんまり好きじゃありません。もう二度とコンピューターを使わなくていいなら、本当に嬉しいくらいです。コンピューターって複雑な鉛筆みたいな道具で、膨大な技術の積み重ねや、いろんな素材、工程、産業によって支えられてます。電気がないと動かないし、その電力をつくる仕組みにも依存している。他のコンピューターとやり取りするにもネットワークが必要ですし、そこにはまた複雑で壊れやすい要素が山ほどあるんです。

本はいろんな形で存在できるし、手に取れるというリアリティがあって、物体としての存在感があります。インクがあって、紙があって、製本があって、何らかのカバーがある。本というのは、どこかへ通じる扉であり、入り口であり、喜びが詰まった箱みたいなものですね。

I like books. I dislike screens and computers. If I never needed to use a computer again I would be very pleased. A computer is a tool, like a complicated pencil, and it’s reliant on a huge backstory of technology, many materials, processes and industries. It is reliant on electrical power, and on the generation thereof. To talk to other computers they need a network and all the complex and fragile factors that entails.

A book can exist in many forms and they have a tangible reality, a physical existence; there is ink, paper, binding, a cover of some kind. A book is a portal, a gateway, a box of delights.

1: London, 2003

2: Manhattan, 2003

Thom Yorkeと交わす創造のダンス

A Creative Dance with Thom Yorke

- 現在、Thom Yorkeとのコラボレーションによる展覧会『This Is What You Get』がアシュモレアン美術館で開催されていますが、簡単に概要についてご紹介いただけますか?

- Your collaborative exhibition with Thom Yorke, THIS IS WHAT YOU GET, is currently on view at the Ashmolean Museum. Could you tell us about the overview of this exhibition?

アシュモレアンでの展覧会は回顧展で、私たちがこの30年間で一緒に制作してきた膨大な量の作品を一堂に集めたものです。絵画、ドローイング、スケッチブック、ノートブックに加えて、Tシャツのデザインや他のグッズなども展示しています。これまでレコードジャケット以外にも、本当にいろんなデザインをやってきましたからね。RadioheadやThomのソロ作品に関しては、ビジュアル面をほぼ自由にやらせてもらってきました。とにかく規模の大きい展覧会で、見どころがたくさんあります。

The exhibition at the Ashmolean is a retrospective, a gathering-together of an enormous amount of work that we have made together over the last thirty years. Paintings, drawings, sketchbooks, notebooks, and also tee shirt designs and other items of merchandise, because over the years we have designed a lot of things besides record sleeves. We have had virtually complete freedom to do as we wish with every visual aspect of Radiohead and Thom’s solo work. It’s a big exhibition with a lot to see.

- Thomと一緒に作品をつくる時は、どのようなコミュニケーションやプロセスで制作しているのでしょうか?

- When you work with Thom, what does your process and communication look like?

すごく控えめで、慎重なダンスみたいなものです。言葉として交わしたり、別の形で共有したり、役に立つかどうかも分からないアイデアや提案を投げ合ったりして成り立つ、とても真剣なダンスです。とにかくたくさんのアイデアを試してみて、これはダメだと確信できるところまでやって、それから手放します。その中にいくつか上手くいくものがあって、それを育てていくんです。でもたまに、上手くいかなかったアイデアの残響みたいなものが残っていることはあって。ほとんど消えかかった失敗の考古学みたいなものですね。成功することの多くは、完全なる偶然であったり、全く予想もしなかったところから生まれることが多い。そういうものが最高なんです。

It is like a very reticent and careful dance, quite a serious dance that is composed of words spoken and otherwise shared, and a throwing together of ideas and suggestions that may or may not be useful. We try out lots of ideas, and work on them until we are sure they will not work, and then they are discarded. A few of the ideas will work, and they are the ones we continue with. But often, echoes of the ideas that don’t work are still there, an almost erased archaeology of mistakes. Many ways of working that are successful are either complete accidents or extremely unlikely and unexpected. These are the best ones.

1: Hotels And A Swimming Pool, 2025

2: Get Out Before Saturday, 2025

- 最後に、現在取り組んでいるプロジェクトなどがあれば教えてください。

- Finally, could you tell us about any projects you are currently working on?

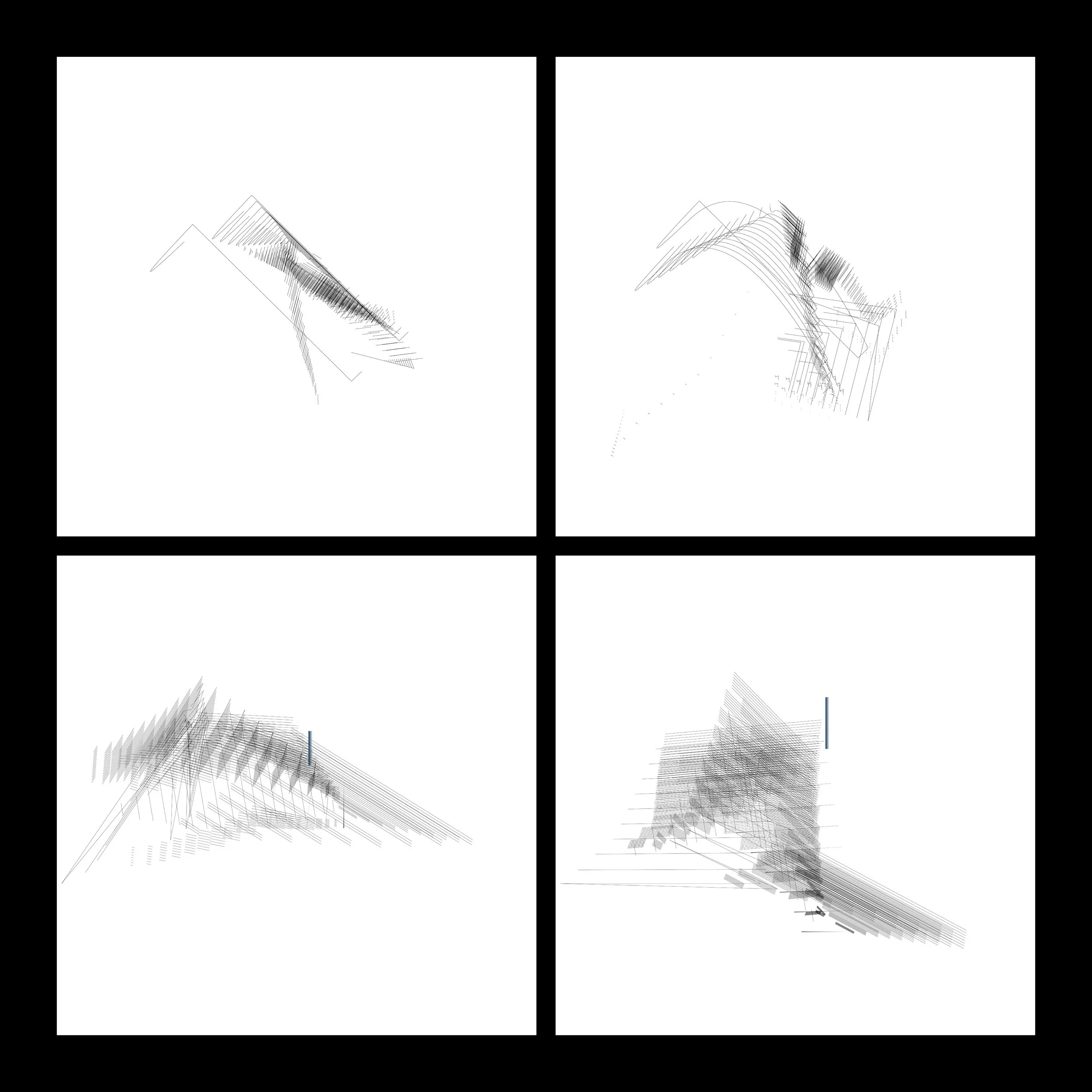

ほぼ毎日、絵を描いてますね。それから、The Smileのレコードのアートワークのために、Thomと一緒に取り組んできた作品を、さらに発展させたりもしています。最初は、架空の土地の地図を描くところから始めたんですが、これは15世紀頃のアラビアの航海者や探検家、海賊たちが残した地図に強く影響を受けています。制作を進めるうちに、その絵は地図というよりかは地形図のようになっていって、もはや地図ではなく、私たちの地図を辿った先で出会うかもしれない風景画のようになっていきました。

そして今つくっている絵は、そこからさらに進化して、想像上の建築物をアキシオマティック(公理的)に表現した手法を取り入れ始めています。アキシオマティックな描き方には、西洋風の遠近法や“消失点”の概念がなくて、全てが同じ平面上に存在しています。古代中国の巻物絵の多くがこの技法で描かれていますし、現代の建築図面や“分解図”なんかもそうですね。これをフリーハンドで描くのが、かなり難しいんです!

展覧会ができるぐらいには作品をつくりたいと思っていて、本当は来年の春にヴェネツィアで展示ができたらと考えていたんですが、いろんな理由があって、ちょっと難しそうです。なかなか時間を確保するのが大変なんですよね。でも、やれたらいいなとは思ってます!

I’m painting almost every day, and in some ways I’m continuing to develop the work I’ve been doing with Thom for the artwork to accompany the records he has made with The Smile. This began with painting pictures of maps of imagined lands, very much influenced by Arabic maps made around the 15th Century by navigators, explorers and pirates. As we continued with this work the pictures became less cartographic and more topographic; they ceased to be maps and became landscapes, pictures of where you might find yourself if you followed our maps, perhaps.

And now, in the pictures we’re making now, they have evolved again as we have started to include axiomatic representations of imagined architecture. Axiomatic drawing has no sense of Western-style perspective, no ‘vanishing point’, and so everything is in the same plane. Many ancient Chinese scroll paintings were made using this technique, as are many more modern architectural drawings and ‘exploded diagrams’. It’s quite challenging to paint freehand in this way!

We are hoping to create enough work to hold an exhibition; we hoped to exhibit the work in Venice next Spring, but for many reasons that’s looking unlikely. It’s quite hard to find enough time. But we hope!

Goom Threads, 2024

Profile

イギリス出身のヴィジュアル・アーティスト、作家。1994年以降、Radioheadのアルバムカバーを手がけ、バンドの独自のヴィジュアル・アイデンティティを築いてきた。2002年以降は、Glastonbury Festivalの公式アートワークも手がけている。文章作品としては、『Slowly Downward』(2005年)や『Humor』(2014年)などがある。現在、オックスフォードのアシュモレアン美術館では、Thom Yorkeと共にこれまで制作してきた作品を一堂に集めた展示『This Is What You Get』が開催されている。

Stanley Donwood is a British visual artist and writer. Since 1994, he has created the album covers for Radiohead, shaping the band’s distinctive visual identity. Since 2002, he has also produced the official artwork for the Glastonbury Festival. His written works include Slowly Downward (2005) and Humor (2014), among others. Currently, the Ashmolean Museum in Oxford is hosting This Is What You Get, an exhibition bringing together the works he has created in collaboration with Thom Yorke.

slowlydownward.co.uk

IG: @stanleydonwood

Edit & Text: Yuki Akiyama

nouseskou

身体と向き合い、自分と対話する

Facing the Body, Conversing with the Self Within

身体と向き合い、自分と対話する

Facing the Body, Conversing with the Self Within

山や川に囲まれた環境で育ったnouseskouにとって、自然は常に身体感覚と地続きに存在し、創作の原点であった。幼少期から、内側の感覚と外の世界との間を漂いながら、遊ぶように過ごしてきた彼にとって、自然と関わりながら表現を行うことは、ごく当然の流れだったのだろう。

身体と自然の関係は、これまでも多くの表現者にとって普遍的なテーマであり、人間の根源を見つめる作品は数多く存在する。だが、彼の場合、その視線は常に“内なる自分”へと向けられている。ストリートダンスにルーツをもつ身体表現に加え、TouchDesignerを用いたグラフィック、Musique concrète(ミュージック・コンクレート)の手法を取り入れた音楽を融合させながら、彼は自然、また自分を取り巻く環境との触れ合いを通して、“自分自身”という存在を見つめ直し、まだ誰も見たことのない表現を探求している。

彼の生い立ちから、現在の作品の制作プロセスまでを辿り、身体、自然、テクノロジー、音楽が交差する映像表現の核心に迫りながら、彼と“自然”との間にある距離に目を向けてみようと思う。

For nouseskou, who grew up surrounded by mountains and rivers, nature has always existed as a seamless extension of his bodily sensations, forming the very foundation of his creative work. From an early age, he moved between his inner senses and the outer world, spending his time as if in playful exploration. For him, engaging with nature as part of his artistic expression has been a natural extension of this way of being.

The relationship between body and nature has long been a universal theme for many artists, and countless works have explored the essence of human existence. In his case, however, this gaze is always directed inward—toward the “inner self.” By combining body-based expression rooted in street dance with graphics created using TouchDesigner and music that incorporates the techniques of Musique concrète, he reflects on his own existence through interactions with nature and the surrounding environment, seeking forms of expression that no one has seen before.

Tracing his early life to his current creative process, we can begin to glimpse the core of his video work, where body, nature, technology, and music intersect, while also paying attention to the unique distance that exists between him and nature.

ストリートダンスが教えてくれたこと

What street dance taught me

- まずは簡単に、どのような環境で育ったのか、生い立ちについて教えてください。

- First, could you briefly tell us about the environment you grew up in and your early life?

京都市の北区で育ちました。周囲には山や川があり、自然の気配が日常のすぐそばにあるような環境でした。すぐに市街地にも出られる場所だったので、自然と都市の間を行き来するような感覚が、自分にとってのベースになっていたと思います。幼少期は一人で過ごすことが多く、夕暮れの暗い部屋の中で、自分が見たい景色を想像しながら遊んでいました。内側にある感覚宇宙と、外の宇宙との間で、“遊び”を通して何かに触れ、形にしていこうとするような時間だったのかもしれません。

I grew up in the northern ward of Kyoto. The area was surrounded by mountains and rivers, so the presence of nature was always close at hand in my daily life. At the same time, it was easy to get into the city, so I think a sense of moving back and forth between nature and urban life became a foundational experience for me. As a child, I often spent time alone, playing in a dimly lit room at dusk, imagining the landscapes I wanted to see. It was a time when I was perhaps trying to touch something and give it form through play, navigating between the inner universe of my own sensations and the outer universe around me.

- ストリートダンスとはどのようにして出会ったのでしょうか?

- How did you first come across street dance?

高校生の時、友人に誘われて初めてクラブに行ったとき、そこでブレイクダンスのショーを見ました。それがストリートダンスとの出会いです。中学生の頃から暴走族の友人たちと過ごすようになり、一時はそういった人間関係の中で動いていた時期もありましたが、ストリートダンスと出会ったことが大きな転機になりました。夜の公園や駅前、クラブなどで踊ることが日常となり、ストリートカルチャーやダンス仲間との繋がりが新しい居場所を与えてくれました。

ダンスを通じて身体と向き合うことは、自分にとってとても大切な行為です。それは、他者の有無に関係なく、自分の中にいる自分と静かに対話するような時間であり、その積み重ねが自分自身を深く理解していくことにも繋がっていると感じています。

やがてコンテンポラリーダンスの動きや思想にも関心が広がり、虫の声や川の音に耳を澄ませながら夜の山で踊ることもありました。そうした時間を通じて、「音」と「身体」と「自然」、そして「自分自身」との繋がりをより深く感じるようになっていきました。

When I was in high school, a friend invited me to a club for the first time, and there I saw a breakdance performance. That was my first encounter with street dance. Since middle school, I had spent time with friends from biker gangs, and there was a period when I moved within that kind of social circle. Meeting street dance, however, became a major turning point for me. Dancing in night-time parks, in front of stations, or at clubs became part of my everyday life, and the connections I formed with street culture and fellow dancers gave me a new sense of belonging.

Facing my body through dance has always been very important to me. It is a time to quietly converse with the self within, regardless of whether others are around, and I feel that this accumulation of moments helps me understand myself more deeply.

Eventually, my interest expanded to contemporary dance movements and philosophies. Sometimes I would dance in the mountains at night, listening to the sounds of insects and rivers. Through those experiences, I gradually developed a deeper sense of connection between sound, body, nature, and myself.

Creative Director: @hyotkim (Hyo Kim)

Film Director: @nowemedia_ (Marcus Gustafsson)

Videographer: @thejasonpaul (Jason Paul)

心の声に聞く、スタイルの原点

Listening to the inner voice for the roots of style

- ダンスだけでなく、Musique concrèteの手法を取り入れた音楽制作、TouchDesignerを駆使したグラフィック制作などにも取り組まれていますが、それぞれどのようなきっかけで制作を始めたのでしょうか?

- In addition to dance, you also work on music production incorporating Musique concrète techniques and graphic creation using TouchDesigner. What led you to start creating in each of these fields?

音楽制作を始めたきっかけは、DJを独学でやってみたことでした。中古の機材を買って、見よう見まねで触っているうちに、エフェクトや音の断片の扱いに興味をもつようになって、自然と“音をつくる”ことに関心が向いていきました。自分が所属するダンスチームnousesで使用する曲を自作するようになったのが、音楽制作の実践的な出発点だったと思います。その中で、録音された素材や環境音、身体の音などを編集・構成していくうちに、Musique concrèteの方法に次第に近づいていきました。最初から意識していたわけではなく、結果として辿り着いていた、という感覚に近いです。

グラフィック制作に関しては、高校と専門学校でデザインを学んでいた背景があり、もともと視覚的な表現に対する関心は強くもっていました。その上で、Audio / Visual artistの赤川純一と出逢ったことが、大きな転機になりました。2020年と2021年に、ロームシアター京都で開催されたKYOTO STEAMとMUTEK.JPの共同企画『NAQUYO ー平安京の幻視宇宙ー』にて、赤川とともにパフォーマンス作品を制作・発表しました。彼がそこで使用していたツールがTouchDesignerであり、その表現の構造と柔軟さに惹かれ、少しずつ自分でも扱うようになり、今では自分の映像表現においてメインの手段になっています。音と映像、それぞれに異なる入り口がありましたが、どちらも身体表現と切り離せない延長線上にあると感じています。

The reason I started making music was that I taught myself how to DJ. I bought second-hand equipment and, by experimenting and imitating what I saw, I gradually became interested in effects and manipulating fragments of sound. Naturally, this led me to focus on "creating sound." The practical starting point of my music production was when I began composing tracks for my dance team, nouses. Through the process of editing and arranging recorded materials, environmental sounds, and the sounds of the body itself, I gradually found myself approaching the techniques of Musique concrète. I didn’t start out with that intention; it was something I arrived at as a result of the process.

Regarding graphic creation, I had a background in design, having studied it in high school and vocational school, so I already had a strong interest in visual expression. On top of that, meeting audio/visual artist Junichi Akagawa was a major turning point. In 2020 and 2021, we collaborated on performance works for NAQUYO – The Visionary Universe of Heian-kyo, a joint project between KYOTO STEAM and MUTEK.JP held at ROHM Theatre Kyoto. The tool he used for his work was TouchDesigner, and I was drawn to the structure and flexibility of the expression. Gradually, I began to use it myself, and it has now become a central tool in my visual work. Although the entry points into sound and visuals were different, I feel that both are inseparable extensions of my practice in bodily expression.

- nousesが独自に確立したジャンル“concrète”とはどういったものなのでしょうか?

- What is the genre “concrète” that nouses has uniquely established?

音への感覚が深まっていった先に、ミュージック・コンクレートというジャンルに辿り着き、そこから選んだものです。“concrète”には“具体的”という意味が含まれていると思うのですが、自分たちは「誰もしていないことをしたい」と常に思っていて、そういう表現が、日本ではときに“抽象的”とか、“理解できない”と受け取られることもあります。でも、多くの場面で同じダンススタイルが繰り返されていくことの方が、抽象的に感じられる瞬間もあります。そう考えると、むしろ自分たちが向き合っているものの中にこそ、“具体的”なものが立ち上がっているように思います。

もちろん、歳を重ねた今は、同じスタイルを踊ることや、継承していくことの中にも美しさや尊敬すべきものがあると感じています。明確に定義しきることは難しいですが、“concrète”という言葉が、自分たちの在り方を映し出しているような気がしています。この先も、いろんな追求の先で、自分たちに合ったジャンル名に変わっていくかもしれません。

As our sensitivity to sound deepened, we arrived at the genre of Musique concrète, and from there, we chose the name “concrète.” I think the term carries the meaning of “concrete,” but we have always wanted to do something that no one else is doing. In Japan, such expressions are sometimes perceived as “abstract” or “incomprehensible.” Yet there are also moments when seeing the same dance style repeated over and over feels more abstract than our own approach. When I think about it that way, it seems that what we are engaging with is precisely something “concrete.”

Of course, now that we are older, I also recognize the beauty and value in performing the same style and passing it down. It’s difficult to define clearly, but the word “concrète” feels like it reflects our way of being. In the future, as we continue to pursue different directions, the name of the genre may evolve to something that better fits us.

- あなたのスタイルはどのようにして形成されてきたと考えていますか?

- How do you think your style has been formed?

スタイルについて何かを考えるとしたら、それは、自分が何を良いと思うか、何を感じたいのかという、スタイルが形成されていく前段階の、もっと内側にある核の部分、心の声のようなものに耳をすませることだと思っています。そうした感覚の育ちや影響は、特別な出来事だけでなく、きっと日々の生活の全ての中にあるように感じています。

例えば自分の場合は、夕方の山道で一人、木々と夕陽によって作られた陰影や色の風景に出会った時。誰に見せるでもなく、ただそこにあったその情景に、ふと立ち止まって感じた、言葉にならない瞬間。深夜の部屋で一人、出逢ったほんの小さな虫を、潰してしまわないように、殺してしまわないように、そっと外に逃がしてあげられた時。その存在の役に立てたかもしれないと思うだけで、自分が救われるような気がした瞬間。母と子として、心の壁を乗り越えて、素直に向き合えた瞬間。他にも、あらゆることがあります。

それは、人の数だけ、それぞれの形で存在しているのだと思います。そうした一つ一つの出来事を振り返ってみると、どれもが自分の中で静かに、核のような何かを育ててきたように感じています。誰かのスタイルから影響を受けたり、学ぶこともありますが、それ以上に、一人で感じた心の動きや、誰かとの関係の中で生まれた見えない何かが、自分の表現の核にあるように感じています。

When I think about style, what comes to mind is not the style itself, but the deeper core that exists before style takes shape—a kind of inner voice, a sense of what I find good or what I want to feel. I believe that the growth and influence of such sensations are not just the result of extraordinary events, but are present in the entirety of daily life.

For example, in my own case: walking alone on a mountain path in the evening, encountering the shadows and colors created by the trees and the setting sun—pausing for a moment to feel a scene that existed there, without showing it to anyone. Or in a room late at night, gently letting a tiny insect I came across escape outside, careful not to crush or kill it, and feeling a sense of relief simply from being able to help that small life. Or moments when, as a mother and child, we were able to overcome emotional barriers and face each other honestly. And there are countless other such experiences.

I think these moments exist in as many forms as there are people. Looking back on each one, it feels as though they have quietly nurtured something like a core within me. While I may be influenced by or learn from someone else’s style, more than that, I feel that the unseen movements of the heart I experience alone, or those that arise in relationships with others, form the true core of my own expression.

その場で感じたことを、赴くままに

Expressing the moment as it moves me

- 作品を拝見していると、身体を使って自然と対話しているような印象を受けます。自然のどういった側面からインスピレーションを受けているのでしょうか?

- When I look at your work, I get the impression that you are engaging in a kind of dialogue with nature through your body. From which aspects of nature do you draw your inspiration?

自然からインスピレーションを受ける時、自分の中では、まず五感が一斉に開いていくような感覚があります。目に映るもの、耳に届く音、匂いや空気の質感、肌に触れる風の動きや湿度、そして呼吸とともに身体に入ってくるもの。それらが全て重なって、そこに在るものとして、気が付けば受け取っているような感覚です。でも実際には、五感という枠を超えた何かによって、すでに自然と繋がっている状態の中で、その感覚が生まれているのかもしれません。

また、季節や天候、偶然たどり着いた場所など、そうした自然の中で出逢った景色との感覚的な記憶も、自分の中に静かに積もっていて、それらに触れていた時と似たような状態にもう一度なろうとして、色んな手段で遊んでいるうちに作品になっているような気がしています。ただ感覚的な記憶をなぞるだけではなく、自然の中で自分自身が少しずつ再構成されていくような感覚があります。それは、もう一度自分の心の声に落ち着いて耳を傾けるような時間でもあります。

When I draw inspiration from nature, I first experience a sensation as if all my senses are opening at once. The sights before my eyes, the sounds reaching my ears, the smells and the texture of the air, the movement of the wind and the humidity on my skin, and what enters my body with each breath—all of these overlap, and somehow I find myself receiving them simply as they are. Yet in reality, it may be that this sensation arises from a state in which I am already connected to nature, beyond the bounds of the five senses.

Additionally, the sensory memories of landscapes I encounter in nature—whether shaped by the seasons, the weather, or places I happen upon—quietly accumulate within me. When I try to return to a state similar to the one I experienced in those moments, and play with various means of expression, it often turns into my work. It is not merely retracing sensory memories; there is a sense in which I’m gradually reconstructing myself through nature. It is also a time to once again quiet my mind and listen attentively to my inner voice.

- 作品はお一人で制作されているのでしょうか?それとも仲間たちと共に作り上げているのでしょうか?

- Do you create your works on your own, or do you collaborate with others?

映像作品に関しては、自宅で一人で制作しています。音や映像の編集、プログラミング、構成など、集中して向き合いたい作業が多いため、一人の静かな時間を大切にしています。撮影や録音は主に外で行いますが、そのほとんどは自分の住む京都の中で完結しています。自然はもちろんですが、自然の中だけでなく、都市の中にも自分にとって大切な瞬間があると感じています。

nousesとしての作品はメンバーと一緒に制作しています。感覚を共有できる相手と過ごしながら、言葉よりも空気や時間の流れの中で、少しずつ形になっていくようなプロセスです。

For my video works, I create them alone at home. Many of the tasks—such as editing sound and visuals, programming, and structuring—require focused attention, so I value the quiet time I spend alone. While shooting and recording mostly take place outside, almost all of it is contained within Kyoto, where I live. Of course, nature is important, but I also feel that there are meaningful moments for me not only in nature but within the city as well.

The works I create as part of nouses are made together with the members. It is a process in which we gradually shape the work while spending time with people who can share our sensibilities, relying more on the flow of atmosphere and time than on words.

- 身体の動きはその場で即興的に生まれるものなのでしょうか?また、音楽はどのようにして制作されているのでしょうか?

- Are your movements generated spontaneously on the spot? And how do you go about creating your music?

身体の動きは、頭で構成して生まれるというよりも、その場の空気や場所、湿度、気配などに反応するように、自然と立ち上がってくることが多いです。でも時には、TouchDesignerで組んだプログラムに身体を当ててみて、その中でどんな結果が生まれるかを実験するように、意図的に動きを決めていくこともあります。即興と構成、感覚と仕組み、その両方が混ざり合いながら成り立っているように思います。

音についても、自然の音をサンプリングして制作しています。計画を立てて出かけるというより、なんとなく車で山へ向かい、行き当たりばったりでたどり着いた場所で録音することが多いです。時には、メンバーの理恩とジャンケンで山道の右か左かを決めることもあります。そうして出会った場所で、石や木々に触れて、即興的に擦ったり揺らしたりして音を録ったり、また風の音や川の流れ、虫の声など、その場にある自然の音をそのまま記録することもあります。

何も決めずに行って、その場で自分が何をしたいと感じるかを見つめたり、気づけばその場所と同化するように無意識のまま没頭している時間もあって、そうした時間をとても楽しく感じています。

My movements are often not planned or structured in my mind, but instead arise naturally in response to the atmosphere, the space, the humidity, and the presence around me. However, there are times when I deliberately shape my movements, for example, by experimenting with a program I created in TouchDesigner and seeing what results emerge. Improvisation and structure, intuition and system—both seem to intertwine in my practice.

Regarding sound, I also work by sampling natural sounds. Rather than planning in advance, I often set out by car toward the mountains and record wherever I happen to arrive. Sometimes, my fellow collaborators Rion and I even decide whether to take the left or right path on a mountain trail by playing rock-paper-scissors. In these places, we touch stones and trees, improvising by scraping or shaking them to capture sounds. We also record the natural sounds already present, like the wind, flowing water, and insect calls.

There are times when I go without any plan, simply observing what I feel like doing in that moment, or becoming so absorbed that I unconsciously merge with the place. I find these moments incredibly enjoyable.

- 最後に、今後挑戦してみたい表現やプロジェクトなどがありましたら教えてください。

- Finally, could you tell us about any forms of expression or projects you would like to explore in the future?

最近、絵画を始めています。人を含めた自然現象によって描かれる痕跡と、ペンプロッターという機械によって描かれる痕跡、その間にある調和のようなものを見てみたくて、実際に“その場” で感じられる形を表現してみたくなり、一人部屋の中で制作を始めました。

これからは、この調和や日本的な感性をさらに深めながら、国内外でも作品を発表していけたらと思っています。例えば、nousesや信頼できる仲間たちと一緒に舞台作品をつくること。また、自分の感覚に合う服を身に付けることで踊りや制作の質が変わると感じているので、服のブランドを立ち上げたいとも思っています。音楽に関しても、レコードという形で表現してみたいです。自作の音楽作品をレコードとして残したり、山奥で録音した自然音だけのレコードも作ってみたい。それらを含めて、絵画や服、レコード、パフォーマンスを織り交ぜたインスタレーションとしての展示も構想しています。

畑を耕したり、料理を追求してみたり、陶芸にもいつか挑戦してみたいと思っています。そして、そうした表現や営みを育てていくための場所が欲しくて、これからは、京都市内に1つ、山のある京北、海のある宮津にもそれぞれ、合わせて3つの拠点をもちたいと考えています。仲間と共に創作ができるアトリエのような空間です。暮らしと表現が地続きで存在し、訪れる人が静かに感性をひらいていけるような、自分にとっての光悦村のような場所を、時間をかけて作っていけたらと思っています。その先々で、日本や地球の未来のためにできることを語り合いながら、遊ぶことの大切さを忘れずに、実行へと繋げていけるような場になれば嬉しいです。

Recently, I have begun painting. I wanted to explore the traces left by natural phenomena, including people, and the traces created by a machine like a pen plotter—to observe the kind of harmony that might exist between them. I wanted to express a form that could be felt “in the moment,” and so I began creating alone in my room.

Moving forward, I hope to further deepen this sense of harmony and Japanese sensibility while presenting my work both in Japan and abroad. For example, I would like to create stage works together with nouses or other trusted fellow collaborators. I also feel that the quality of my dance and creative work can change depending on the clothes I wear, so I hope to launch a clothing brand that aligns with my sensibilities. Regarding music, I want to explore expressing it in the form of records. I hope to release my own compositions on vinyl and even create records composed solely of natural sounds recorded deep in the mountains. Beyond that, I envision exhibitions as installations that weave together painting, clothing, records, and performance.

I also hope to cultivate experiences such as farming, pursuing cooking, and someday trying my hand at pottery. To nurture these forms of expression and practice, I would like to establish three creative bases: one in Kyoto city, one in Kyōhoku with its mountains, and one in Miyazu by the sea. These would be atelier-like spaces where I can create with friends, where daily life and creative work exist seamlessly together, and where visitors can quietly open their sensibilities—a personal version of Kōetsu Village, created over time. In these spaces, I hope to engage in discussions about what we can do for the future of Japan and the Earth, while remembering the importance of play, and to translate these ideas into action.

Profile

本名、山本晃。京都のアンダーグラウンドカルチャー出身。ストリートダンスにルーツをもつ身体表現と、TouchDesignerを駆使したグラフィック表現を掛け合わせ、身体とテクノロジーの関係性を探求する作品を制作。2007年にワトリー理恩と結成したダンスチームnouses(ヌース)のメンバーとして、世界最高峰のストリートダンスコンテスト『JAPAN DANCE DELIGHT』では、複数回ファイナリストに選出されている。THE NORTH FACE、Goldwin、adidas Y-3といったブランドのプロジェクトにも参加し、また、森山未來が総合演出を手掛ける『Re:Incarnation』や、森美術館での塩田千春展への出演など、ファッションやアートの文脈にも関わりながら、身体の在り方そのものを探る活動を展開する。

Kou Yamamoto (real name) hails from the underground culture scene of Kyoto. He creates works that combine body-based expression rooted in street dance with graphic expression using TouchDesigner, exploring the relationship between the body and technology. As a member of the dance team nouses, which he co-founded with Rion Watley in 2007, he has been selected multiple times as a finalist in JAPAN DANCE DELIGHT, one of the world’s premier street dance competitions. He has also participated in projects for brands such as THE NORTH FACE, Goldwin, and adidas Y-3, and has been involved in contexts of fashion and art, including performances in Re:Incarnation, directed by Mirai Moriyama, and in Chiharu Shiota’s exhibition at the Mori Art Museum. Through these activities, he continues to explore the very nature of the body.

nouseskou.com

IG: @nouses_kou

Edit & Text: Yuki Akiyama

Marcelo Gomes

記憶の中に息づく風景

Landscapes Alive in Memory

記憶の中に息づく風景

Landscapes Alive in Memory

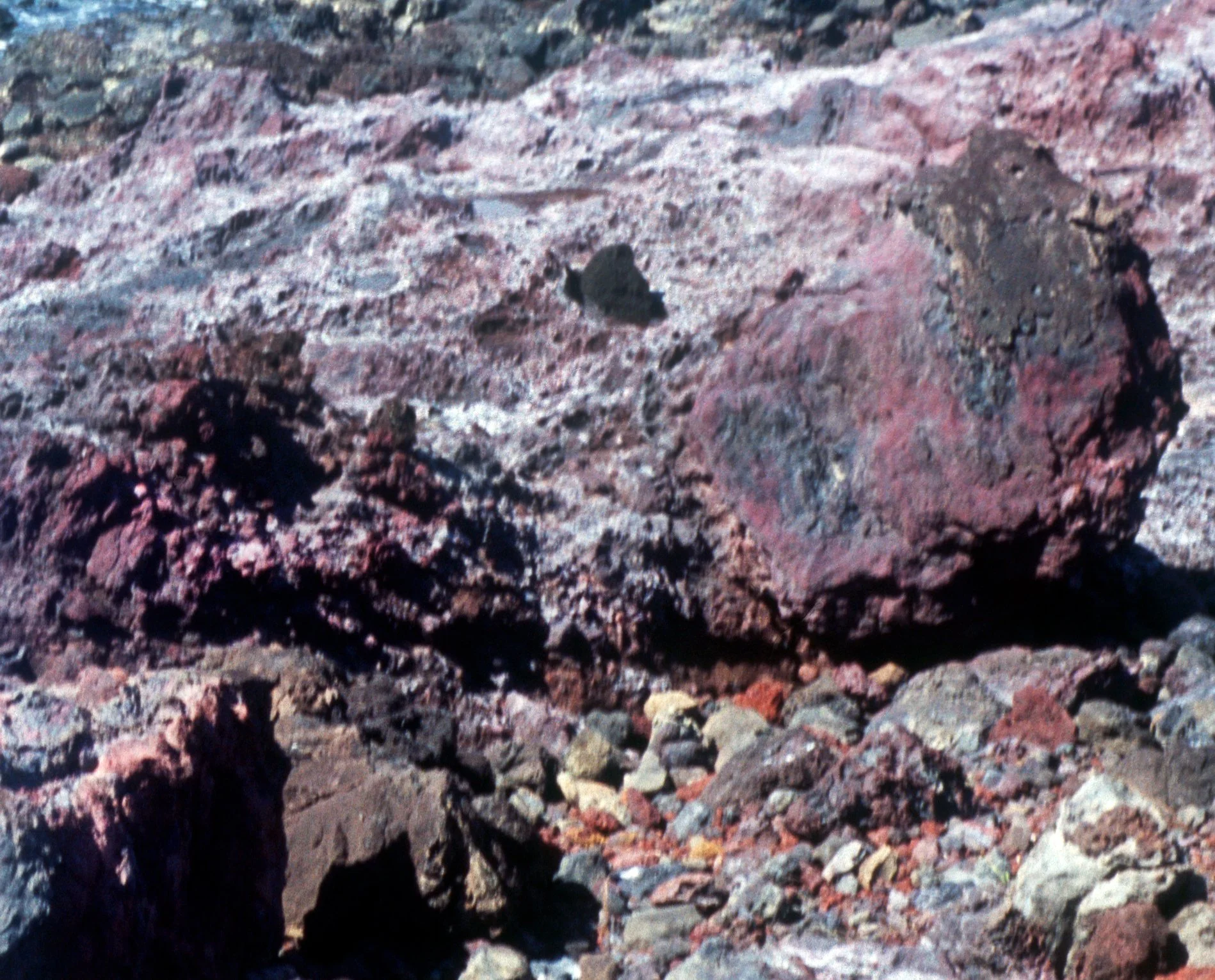

Marceloの写真を眺めていると、ただ純粋に、色彩の美しさに身を委ねてみたくなる。心が落ち着くというか、まるで深呼吸をしているかのような感覚に包まれる。

2022年に発売された写真集『Pathêmes』は、写真そのものはもちろん、さまざまな紙の質感や印刷方法、さらには読者が自由にページを入れ替えられる仕様など、ANY OTHER NAMEによるデザインも秀逸だった。写真とデザインがこれほどまで緊密に手を取り合った作品集は、そう多くはないだろう。異なる時間軸で撮影された写真との触れ合いは、まるで彼の記憶の断片を辿る旅のようで、私はより一層、彼の写真の虜になった。

+knot projectを始動するにあたり、まずはじめに彼にコンタクトを取ったところ、多忙な日々の中でも快く取材を引き受けてくれた。今回は、ブラジル出身という自身のルーツや、色彩に対する向き合い方など、彼の感性の源泉やクリエイティビティの背後に迫ったインタビューとともに、本プロジェクトのために彼がセレクトしてくれた未公開写真をお届けする。Webサイトというデバイス越しの体験にはなるけれど、少しでも彼の記憶の断片に触れてもらえたら嬉しい。

When I look at Marcelo’s photographs, I simply want to immerse myself in the pure beauty of the colors. It has a calming effect, almost like taking a deep breath.

Published in 2022, the photo book Pathêmes is remarkable not only for the photographs themselves, but also for the design by ANY OTHER NAME—including the variety of paper textures, printing techniques, and even a structure that allows readers to rearrange the pages freely. There are few books where photography and design work together so seamlessly. Experiencing the photographs, captured across different timelines, feels like tracing fragments of his memory, and I became even more captivated by his photography.

As we launched +knot project, I reached out to him first, and despite his busy schedule, he kindly agreed to be interviewed. In this feature, we present an interview exploring the sources of his sensibility and creativity—his Brazilian roots, his approach to color, and more—alongside a selection of previously unpublished photographs he personally chose for this project. While this is an experience mediated through a digital device, I hope it allows you to touch even a fragment of his memory.

“間”にいるということ

Being “in-between”

- ブラジル出身とのことですが、どんな環境で生まれ育ったのでしょうか?また、その環境が写真家としてのあなたに影響を与えていると感じることはありますか?

- Since you are originally from Brazil, what kind of environment did you grow up in? And do you feel that environment has influenced you as a photographer in any way?

ブラジルの赤道近くにあるベレンという街で生まれて、家族と一緒に2歳のときにサンルイス、8歳のときに北東部沿岸のフォルタレザへ移りました。前作の『Pathêmes』では、この質問を自分にも投げかけみて、じっくりと答えを探してみました。その過程で、少し心の痛みも和らいだ気がします。

僕の人生のテーマの1つは、“間”にいることだと思います。僕は長い間ニューヨークに住んでいました。個人的に複雑な思いはあるけど、一部分ではニューヨーカーだと思っています。今はヨーロッパに住んで6年目になります。ここも自分にとって居心地の良い場所だと感じていて、そんな感覚が自分の中に根付いてきたんだと思います。

ブラジルは、常に自分の中に息づいています。ブラジルはアフリカとヨーロッパがアメリカ大陸で交わる場所でもあって、別の意味で“間”の国だと思います。僕は新しいものも古いものも同じように楽しんでいますが、そんな無邪気さや熱意をもっているのもブラジル的な気質だと思います。自分や他人の身体に対して自然でいられること、官能性、今この瞬間を生きること、それらもまたブラジル人らしさなんだと思います。

I was born in Belém, a city in the equatorial region of the country. My family then moved when I was 2, first to São Luis, then when I was 8 to Fortaleza, on the coast, in northeast Brazil. My last book, Pathêmes, allowed me to ask myself this question and begin answering it long form, which made it hurt a little less.

I think one of the matters of my life is that of being “in-between”. I lived in New York City for a long time. Despite my own issues with it, I am, in part, a New Yorker. I’ve now lived in Europe for 6 years — it feels right — and I think I’ve engendered that as well.

Brazil has been a latency inside of me; it’s Africa and Europe in the Americas. Brazil is another kind of “in-between”. I believe my innocence and enthusiasm for both new and old all at once is a very Brazilian trait, as is being comfortable with my body and others, sensuality, the present, and so many other things.

- 以前『+81』(Vol.46, 2009)で取材させていただいた際、写真に初めて触れた体験として、子どもの頃に家族とフロリダのディズニーワールドを訪れた時のエピソードを話してくれました。当時、写真のどんなところに惹かれたのでしょうか?

- In a previous interview with +81 (Vol.46, 2009), you shared an episode from your childhood when you first encountered photography — a trip to Disney World with your family. At that time, what exactly about photography fascinated you?

それが初めて写真と触れ合った瞬間で、もっと言えば、初めてカメラを渡されて、ミッションを与えられた体験でした。そのカメラは母が叔父から借りてきたもので、母は僕に、妹と祖母との旅行を記録してほしかったようです。ちなみに、僕にとってそれが初めてブラジルを離れた経験でもありました。叔父にはこの貴重なカメラを丁寧に扱うと誓いました。

当時のブラジルは長い軍事独裁を終えたばかりで、輸入品はほとんどなく、すごく保護主義的な経済だったので、電子機器がとても手に入りにくい時代だったんです。そのカメラはかなり高性能なプロシューマー向けの35mmのミノルタ製で、オートフォーカスや絞り優先、自動巻き戻しなど、たくさんの機能が搭載されていました。当時の僕にとって、写真はすごく実用的なものというイメージで、実を言うとそのときはまだそんなに魅了された感覚はなかったんです。

That was my first contact with photography, or more specifically, the first time I had been given a camera and a mission. It was my uncle’s equipment. My mother asked her brother (my uncle) to loan me his camera; mom wanted me to document our holiday in Disneyworld — my sister, my grandmother, and myself — which incidentally was the first time I had left Brazil. I had sworn to my uncle that I was responsible enough to operate his precious piece of equipment.

At that time, most electronics were very difficult to come by because Brazil was just coming out of a long military dictatorship and was still a very protectionist economy, essentially no imports. The camera itself was a fairly advanced prosumer 35mm Minolta model with lots of electronic functions — auto focus, aperture priority, auto rewind, and so on. At that time, I understood photography as a very functional endeavour, so fascination didn’t actually play a part.

- 写真家として活動される前は、Index Magazineでインターンをされていたそうですね。

- Before becoming a photographer, you interned at Index Magazine, right?

実際、Indexでは4年間働いていました。たしかインターンは6ヶ月くらいだったと思います。どうしてもそこで働きたくて、自分にできることは何でもやろうと頑張ってました。今もそうですが、音楽にすごく興味があったので、雑誌に広告を出しているレコード会社とのやり取りを引き継ぎたいと提案して、新しい広告を取ったりしていました。

その後、Mark Borthwickのアシスタントをするために離れましたが、Indexでの時間は僕にとってまさにアートスクールのようなものでした。あの頃の経験が自分を形成していると思いますし、Peter Halleyのスタジオにいたことで、彼の厳格なフィルターを通して、たくさんのカルチャー、本、アート、理論、批評に触れることができました。自分が興味のあることを自由に追求したり、また新たな発見をすることもできました。

いろんなギャラリストやキュレーター、コレクターたちが訪ねて来ていましたが、Wolfgang Tillmans、Juergen Teller、Mark Borthwickとか、写真家もよく来ていましたね。Markとはそこで出会ったんです。

I actually worked at Index for 4 years. If I remember correctly, my internship lasted around 6 months. I really wanted to work there, so I made myself useful in whatever way I could. I had — have — a keen interest in music, so I suggested that I take over the relationship with the record labels that advertised in the magazine, whilst also procuring others.

I left to go assist Mark Borthwick, but working at Index was my art school. My years there were very formative, and I think being in Peter Halley’s painting studio exposed me to a lot of culture, books, art, theory, criticism — all through a rigorous filter: Peter’s. I was allowed to pursue all my interests and discover entirely new ones.

Different gallerists, curators, and collectors would come by, and so would photographers. Wolfgang Tillmans used to visit, as did Juergen Teller and Mark Borthwick. This is how I met Mark.

絵画への嫉妬

Jealousy of painting

- 影響を受けた写真家はいますか?

- Are there any photographers who influenced you?

Tillmansはとても大きな存在で、ものすごく影響を受けています。Markは本当に素晴らしいメンターで、彼からも多くを学びました。

Tillmansからは挙げきれないくらいたくさんの影響を受けていますが、まず思い浮かぶのはポートレートですね。彼のフォーマルな状況で人を撮る力は、今でも誰も真似できないと思っています。僕にとって、彼のポートレートは正しい方法で撮られたポートレートだと思っていて、フォーマルでありながらカジュアルさもあって、そこに感じられる真剣さがとても好きですね。同時に、彼にとってすごく個人的なものとしても伝わってきます。

Markからは、アーティストとしてどうあるべきか、どう好奇心を持ちつづけるか、ある程度の生き方を学びました。彼に惹かれたのは、ある種のパトスというか、感情の美しさが写真に表れているところでした。

Tillmans looms very large for so many of us and is a massive influence. Mark was an incredible mentor and an education.

From Tillmans, there are too many things to list here, but for some reason portraiture is the first thing I think about. I still believe that his ability to shoot people in formal situations is like no one else’s. Tillmans, to me, does portraiture the correct way. It is formal and loose at the same time. There’s something very serious about it, which I like very much, whilst at the same time coming across as incredibly personal to him.

From Mark, I think I learned how to be an artist. How to remain curious, and how to live, to a certain extent. What drew me to him was a sort of pathos, an aesthetic of sentiment, which would be reified in his actual photographs.

- 人を撮影するとき、どんな瞬間にシャッターを押したくなりますか?

- When you photograph people, what moments make you want to press the shutter?

正直深く考えているわけではないですが、挑戦することに惹かれるのはたしかですね。新たな人に出会ったときの驚きや発見があるからこそ、ポートレートの仕事が恋しくなるんです。時間、場所、光、被写体の個性、自分が持っているフィルムの数とか、撮影にはさまざまな制約があって、その中で最終的に写真が形作られていくんです。自分自身と遊ぶゲームのようなもので、それがとても楽しいんですよ。

I’m not sure that I think about this much, but I can tell you that the challenge attracts me. Which is why I miss portrait commissions, there’s the surprise of meeting someone new. There are extensive limitations, such as time, place, light, personality, and how much film I have on me, that end up making the picture what it becomes. It’s like a game I play with myself. I very much enjoy this.

- 一方で、静物や自然、風景を撮影するときはどんな瞬間や被写体に惹かれますか?

- And when you’re photographing still life, nature, or landscapes, what kinds of moments or subjects attract you?

写真を撮る一番の原動力は絵画ですね。これまで自分が写真でやってきたことは、絵画への嫉妬心みたいなものから来ていて、いつも目指しているのは、どこか絵画的だと感じられるものです。自分の記憶の奥深くにあるNicolas PoussinやJean-François Milletの作品のようなイメージを、写真で表現したいと思っています。

Painting is my main motivation when making photographs. Most of what I’ve done so far in photography has been because of a jealousy of painting, and this is what I am just about always trying to accomplish — something painterly, a Nicolas Poussin, or Jean-François Millet that I can recognise somewhere deep in the recesses of my own memory.

- あなたの作品を拝見していると、色彩の美しさに魅了されます。写真で色を意識するようになったのはなぜでしょうか?

- Looking at your work, I’m deeply drawn to the richness and beauty of your colors. Why did you begin to consciously focus on color in your photography?

ありがとうございます。最初の理由としては、無知さ、ブラジルという環境、そして色の即時性が混ざり合ったものだったと思います。当時の僕は、どれだけ色が複雑なものかを十分に理解していなくて、ただその魅力に引き込まれていました。色というのは大人になってくると恐ろしく感じるもので、それは当然だと思います。まだ若くて、写真の教育をまともに受けていなかった僕には恐れがなかったんです。無邪気だったんですね。

今ではある程度扱えるようになった感覚はありますが、昔より色に対しては恐れを抱いてるかもしれません。若い頃は、色は喜びに満ちた場所のようなもので、そこに行けばすぐに何かを感じられると思うものです。それはまた、努力やスキルを洗練させなくても、見る人に何かを感じさせることができるということです。

Thank you. Initially, I think the reason was an amalgamation of naiveté, Brazil, and the immediacy of colour. I don’t think I quite understood how complex colour is, and I simply let myself be pulled in. Colour frightens most grown-ups — as it should — and being young, lacking a formal photography education, I was unafraid. I was naive.

I am probably more intimidated by colour today than I ever was, despite feeling that I have, to a certain extent, tamed it for my use. I think, as a young person, colour is somewhere joyous you can go and feel something right away. It also means you can make other people feel without much effort or sophistication.

感覚によって、感覚を紡ぐ

By feeling, weaving feeling

- 写真以外で、影響を受けたカルチャーはありますか?

- Outside of photography, are there other cultural influences that have shaped you?

文学と音楽はどちらも僕にとってとても大切です。最近は、自分でも文章を書くようになったので、文学の方が大きいかもしれません。以前から書き手的な視点で本を読んでいたので、書きたいという衝動が抑えられなくなるのは自然なことでした。それをきっかけに、『Pathêmes』でエッセイを書くことになったんです。エッセイを書くのは今までで一番大変な経験でしたけど、同時に一番充実感がありました。

読書を通して、反復や質感、色など、自分が写真に惹かれる理由を見つけることができるんです。例えばMarcel Proustは、とても視覚的で、言語と記憶にまつわることを書いていて、まさに僕の人生における仕事のテーマそのものだと思っています。

Literature and music are both very important to me, maybe more literature now since I have begun to write. I’ve been a writerly reader for a while now, and it was natural that the impetus to write would reach a boiling point. This resulted in my setting out to write the essay for Pathêmes. Writing that essay for the book was probably the hardest — and most satisfying — thing I’d ever done.

In reading, I find explanations for some of the things that interest me in photography: repetition, texture, colour. Marcel Proust, for example, is so visual and entirely about language and memory, which is what I believe my life’s work to be about.

- 最後に、2022年に出版された『Pathêmes』についてお伺いさせてください。『Pathêmes』は「目的のない」を意味しているようですが、なぜこのタイトルをつけたのでしょうか?

- Finally, I’d like to ask you about the Pathêmes, published in 2022. The title seems to mean 'without purpose.' Why did you choose it?

このタイトルを選んだのは、本のアイディアを考えはじめた頃に、Roland Barthesの本をたくさん読んでいたからです。彼の研究は主に記号学に関するもので、物事を単位や記号に分解する傾向があります。自分も作品の最小単位についてよく考えていて、それは自分が使っているフィルムの粒子だと思っています。小さな水の泡のように想像するのが好きで、それが自分の作品の始まりでもあるんです。

この本では多くの写真集のようにテーマを1つだけに絞ることはしたくありませんでした。感覚によって、感覚についてまとめたものを作ろうと思ったんです。「パテーム(pathême)」は感情や感覚の単位を表したもので、『Pathêmes』はそれらがいくつも集まった集合体です。それに、この言葉自体が美しくて、文字としても魅力的だと思ったんです。

I chose this title because I was reading a lot of Roland Barthes at the time I first started working on the idea of this book. Barthes’ work is mainly in semiology, which tends to break things down to a unit or a sign. I was thinking a lot about the basal unit of my work, which is the grain of the film I use — I like to imagine it as a very very small water bubble— and the beginning of my work.

I didn’t want to create a book about one specific subject which a lot of photography monographs tend to be, so I thought about making a book that was held together by and about a feeling. A “pathême” is the semantic unit of sentiment, feeling, and so Pathêmes are many of these put together. I also think it’s a beautiful word, graphically very charming.

- 『Pathêmes』はゴムバンドだけで綴じられていて、読者が自由にページを入れ替えられる仕様になっていましたね。Webサイトも、画面をクリックすると写真がランダムに現れて、2枚の写真の組み合わせを楽しめる面白いデザインでした。

- Pathêmes was bound just with a rubber band, so readers could freely shuffle the pages. The website was set up so that clicking on the screen would show photos at random, letting viewers enjoy unexpected pairings of two images.

本をデザインしたのは、Ben AtkinsとNick Blakemanです。Benはこの本の出版社でもあります。Any Other Nameはロンドンのクリエイティヴエージェンシーで、Self Titledがその出版部門です。これが彼らにとっては初めての出版物でした。

まずは500枚の写真をざっと編集して、そこから250枚ぐらいまで絞り込む作業をしましたが、これが少し大変でしたね。最終的な素材はsmall、medium、large、extra largeの4つのフォルダに分けてBenとNickに渡し、そこから彼らがレイアウト組み上げていきました。僕には到底できなかったと思います。本の完成まで2年近くかかりましたが、彼らのデザインは本当に素晴らしく、パートナーでいてくれたことにとても感謝しています。

Webサイトも彼らがデザインしてくれました。この仕組みはタイトルとは直接的に関係ありませんが、とても気に入っています。本では全てを緻密にレイアウトしてたのに、Web上ではそれを茶化すかのように、偶然に写真が組み合わさっているだけなんですよ。

The design of the book is by Ben Atkins and Nick Blakeman. Ben is also the publisher of the book. Any Other Name is a creative agency in London, and Self Titled is their publishing imprint. This was their first book.

I fairly easily edited some 500 images in order to make this book, then had to edit them down to around 250, which was a bit more difficult.I then delivered the final files to Ben and Nick in four different folders: small, medium, large, extra large. They worked on the layout from there. I could not have done that — they were masterful in the design, and I am beyond grateful to them for being such fantastic partners in making this book, which took almost 2 years to finish.

The website was also all Ben and Nick. This does not relate to the title, but I like it because it makes light of how precise we all were in laying everything out, only to let luck pair things on that site.

Profile

写真家。ブラジル出身。現在はパリ在住。アーティストのPeter Halleyとキュレーター、批評家のBob Nickasが立ち上げたIndex Magazineで経験を積んだ後、Mark Borthwickのアシスタントを務める。2008年に独立し、ChanelやComme des Garçons Parfumsなどのブランドヴィジュアルを手掛ける。2022年には、Self Titledから写真集『Pathêmes』を発売。

Photographer, born in Brazil and currently based in Paris. He gained experience at Index Magazine, founded by artist Peter Halley and curator/critic Bob Nickas, and later worked as an assistant to Mark Borthwick. In 2008, he became independent and has since created visual work for brands such as Chanel and Comme des Garçons Parfums. In 2022, he released the photobook Pathêmes through Self Titled.

marcelogom.es

pathem.es

IG: @marceloagomesEdit & Text: Yuki Akiyama